安全に、落ち着いて、早く逃げる「避難マニュアル」を提案する。

西条市立丹原小学校

活動に参加した児童生徒数/6学年67人

実践期間2014年7月1日~2015年2月27日

活動のねらい

思考力・判断力を育てる防災教育を実践し、危機回避能力を育てることが重要と考える。防災教育の最終目的は、「命を守る」能力と知識・スキルを付けることではないだろうか。そのために、知識やスキル、能力を現実に活かす学習、問題解決学習を組み立てていきたい。

活動内容

1)実践内容・実践の流れ・スケジュール

※資料参照

2)9月研修会の学びの中から自校の実践に活かしたこと。研修会を受けての自校の活動の変更・改善点。

昨年度まで(助成金を受ける前)の実践と今年度の実践で変わった点。助成金の活用で可能になったこと。

①地域との連携・・・地域を知る、地域との共同、安全な学校・地域をつくる

②命を守ることを通して、地域を守ることへ発展した。

3)実践の成果

①減災(防災)教育活動・プログラムの改善の視点から

ア 地域との連携の活動を入れることにより、実践内容が具体的になり、活動の広がりがあった。

イ 地域や保護者への啓発になった。・・・地域や保護者の防災意識が高まりつつある。

ウ 学校だけでは、分からないことがある。

エ 地域の見直しや、再発見をすることができた。

②児童生徒にとって具体的にどのような学び(変容)があり、どのような力(資質・能力・態度)を身につけたか。

ア 災害のイメージ力を高めることができ、災害を抽象的にとらえるのではなく、災害時前までにすべきこと、災害時にすべきこと、災害後にすべきことなど、具体的に「思考」することができた。

イ 災害を、少なくとも「自分ごと」としてとらえる習慣がつきつつある。

ウ 地域全体をみる「防災」を考えようとしてきた。また、地域のよさを含めて、地域をどうしていくことがよいことかを考えることもできるようになった。

エ 災害時に、どう「判断」すべきかの自分なりの考えを持つようになった。

③教師や保護者、地域、関係機関等(児童生徒以外)の視点から

ア 教師自身の防災意識と、災害時、児童をどう守るかという「危機管理意識」の高まりがあった。

イ 自分の家庭をどう守るかといった具体的な考えがでてきた。

ウ 自治会や、公民館、防災士協議会が連携して、防災の取組をしようとする様子が出てきた。

3)実践から得られた教訓や課題と今後の改善に向けた方策や展望

ア 防災教育は、学校と地域がコラボレーションした形で行うことが必要である。

イ 市行政等と、連携をしていくべきである。

ウ 防災教育の全体計画や指導計画などの整備が必要である。

4)その他

ア 学校教育の中で、「防災教育科」とか「リスク教育科」のようなものが必要ではないだろうか。たくさんの時数はいらないが、教育課程に位置づけることが必要に思われる。

※資料参照

2)9月研修会の学びの中から自校の実践に活かしたこと。研修会を受けての自校の活動の変更・改善点。

昨年度まで(助成金を受ける前)の実践と今年度の実践で変わった点。助成金の活用で可能になったこと。

①地域との連携・・・地域を知る、地域との共同、安全な学校・地域をつくる

②命を守ることを通して、地域を守ることへ発展した。

3)実践の成果

①減災(防災)教育活動・プログラムの改善の視点から

ア 地域との連携の活動を入れることにより、実践内容が具体的になり、活動の広がりがあった。

イ 地域や保護者への啓発になった。・・・地域や保護者の防災意識が高まりつつある。

ウ 学校だけでは、分からないことがある。

エ 地域の見直しや、再発見をすることができた。

②児童生徒にとって具体的にどのような学び(変容)があり、どのような力(資質・能力・態度)を身につけたか。

ア 災害のイメージ力を高めることができ、災害を抽象的にとらえるのではなく、災害時前までにすべきこと、災害時にすべきこと、災害後にすべきことなど、具体的に「思考」することができた。

イ 災害を、少なくとも「自分ごと」としてとらえる習慣がつきつつある。

ウ 地域全体をみる「防災」を考えようとしてきた。また、地域のよさを含めて、地域をどうしていくことがよいことかを考えることもできるようになった。

エ 災害時に、どう「判断」すべきかの自分なりの考えを持つようになった。

③教師や保護者、地域、関係機関等(児童生徒以外)の視点から

ア 教師自身の防災意識と、災害時、児童をどう守るかという「危機管理意識」の高まりがあった。

イ 自分の家庭をどう守るかといった具体的な考えがでてきた。

ウ 自治会や、公民館、防災士協議会が連携して、防災の取組をしようとする様子が出てきた。

3)実践から得られた教訓や課題と今後の改善に向けた方策や展望

ア 防災教育は、学校と地域がコラボレーションした形で行うことが必要である。

イ 市行政等と、連携をしていくべきである。

ウ 防災教育の全体計画や指導計画などの整備が必要である。

4)その他

ア 学校教育の中で、「防災教育科」とか「リスク教育科」のようなものが必要ではないだろうか。たくさんの時数はいらないが、教育課程に位置づけることが必要に思われる。

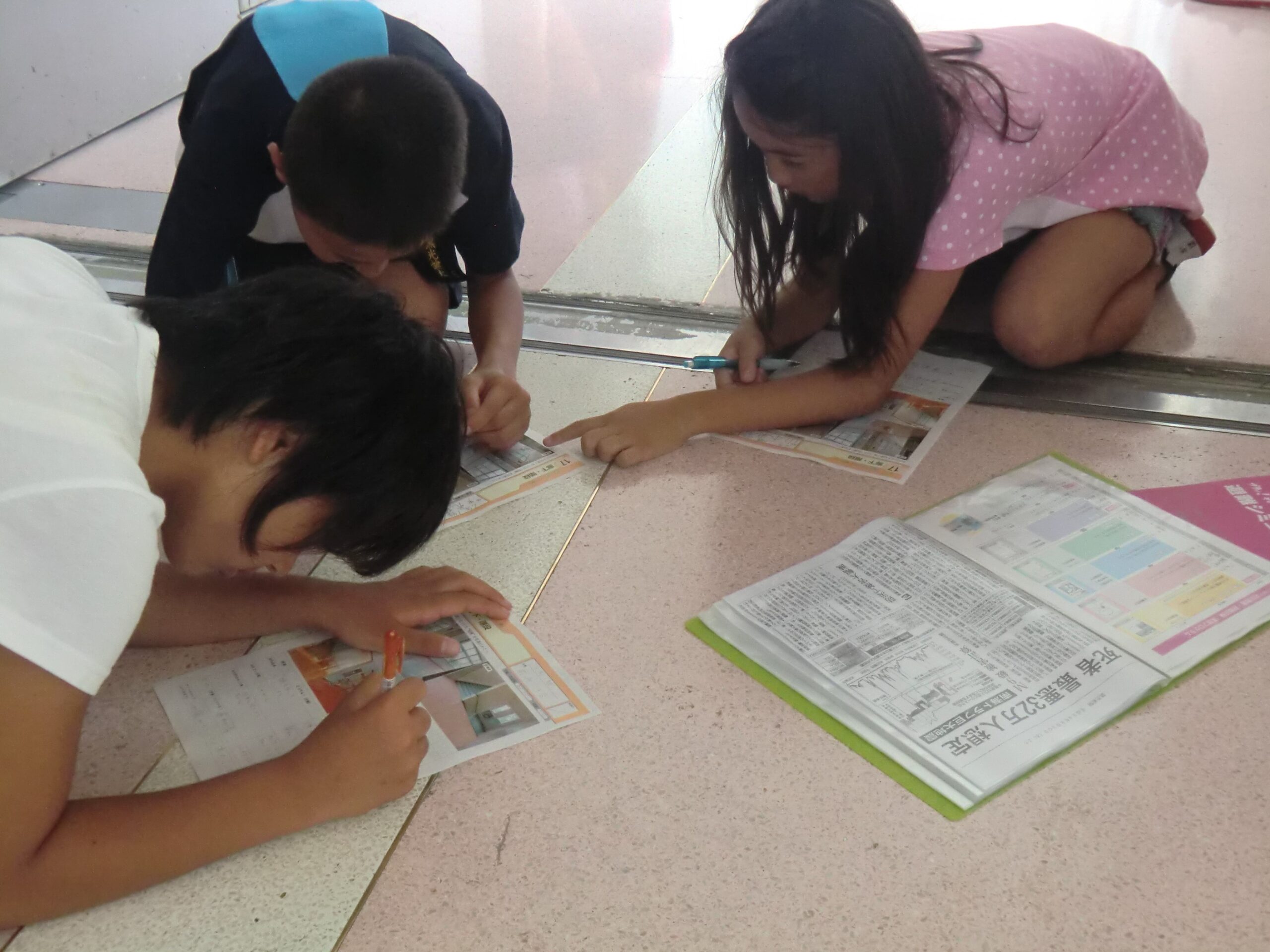

活動内容写真

避難シミュレーションシートの活用

西条市民一斉避難訓練

避難シミュレーションシートの活用

西条市民一斉避難訓練

活動において工夫した点

ア 問題解決学習(「プロジェクト学習とポートフォリオ」の活用・・・鈴木敏恵の助言と指導)の活用

イ イメージ力を育てる「避難シミュレーションシート」の活用

ウ 学校・地域との連携した取組・・・「市民一斉避難訓練」「タウンウォッチング」等と総合的な学習の時間の活動とのコラボレーション

エ 地域や家庭へのプレゼンテーションと啓発(成果物「凝縮」・・「防災ブック」の作成と配布)