元気 いきいき 自助 共助

川口市立柳崎小学校

活動に参加した児童生徒数/1~6学年550人

活動に携わった教員数/25人

活動に参加した地域住民・保護者等の人数/100人

実践期間2017年6月19日~2018年1月16日

活動のねらい

「異常気象」という言葉が日常になるほど、子どもたちが生きる時代は、自然災害が身近になっている。そこで、いつどこでも災害は起こりうるという前提で、学び・訓練することが不可欠である。また、一定の秩序の中で助け合うことができる日本社会のよさを継承させるため、守られる存在でいるばかりでなく、できることは行動に移せる子を育成することが大事である。以上の視点を減災教育のねらいとする。

活動内容

1)実践内容・実践の流れ・スケジュール

・自助 6月に気象災害から身を守る体験型学習を行う。(青少年赤十字防災教育プログラムより)

1年

急な大雨から身を守る

4年

災害に備える(対策)

2年

地震から身を守る

5年

竜巻から身を守る(シェルター)

3年

天気の変化を知り雷から身を守る

6年

災害時シュミレーション

・自助 避難訓練の実施(消防署・警察署の支援)

5月 地震による火災

7月 地震

11月 地震

2月 不審者

消火器体験・煙体験

引渡し訓練

休み時間の避難

教室に侵入し、確保

・自助共助 心のバトンリレー(10/17~ 12/7 17学級の道徳の授業・児童会募金活動)

1年

ほしになったマル

4年

母へささげる私の誕生日

2年

かたもみたい

5年

今年も実れ!たかたのゆめ

3年

りゅうの松

6年

地域を支えた石巻日日新聞or死にたくない

・自助共助 防災キャンプ(6年生と1年生の関わり)

事前準備 1時間 (分担・ねらい)

学校公開時に防災キャンプ実施 2時間 (6グループ 保護者参観)

1年生に伝える会準備 4時間 (話合い活動 紙芝居作り 原稿作り)(気仙沼市防災学習シート参照)

1年生に防災について伝える会 1時間

2)9月研修会の学びの中から自校の実践に活かしたこと。研修会を受けての自校の活動の変更・改善点。

昨年度まで(助成金を受ける前)の実践と今年度の実践で変わった点。助成金の活用で可能になったこと。

・「防災キャンプ」の活動内容の変更

計画では、6年生がキャンプ体験を行うだけだったが、階上小と階上中の交流授業を参観し、「広める」という視点で1年生に伝える会を追加した。計画は『気仙沼市防災学習シート』を参考にした。助成金で「紙芝居・カードゲーム・ブルーシート・大型拡声器」を購入し、活動が可能になった。

3)実践の成果

①減災(防災)教育活動・プログラムの改善の視点から

新規活動である「防災キャンプ」の成果を二つ上げる。先ず、具体的な体験ができた点である。「仮設テント設営・応急救護・要援護者のケア・初期消火」と児童が体験から学んだことが多い。次に伝えることによる深化である。体験で終わらせず伝えることでより深まったと言える。

気象災害の学習もDVD視聴中心の座学に体験が一層重視されるプログラムに改善された。

②児童生徒にとって具体的にどのような学び(変容)があり、どのような力(資質・能力・態度)を身につけたか。

気象災害学習において、簡易シェルター作り、避難持参品の選定、防災鞄の中身検討などこれまで考えなかったことを考え、家庭の現状を省みるなどの変化が見えた。

「自分の命は自分で守る」(自助)意識が深まった。例えば、2月の避難訓練の感想にも「もし本当だったらこわい。全力で逃げないとだめだ」「本当に悪い人が来たら訓練どおりにはいかない」など児童の中に自分のこととして真剣に考える変化があった。それに加え、「できることがある」から「できることをする」(共助)という意識が高まった。またそのスキルも多小は身に付いた。

③教師や保護者、地域、関係機関等(児童生徒以外)の視点から

「防災キャンプ」後の教師の感想に「子どもたちが思った以上に活動でき、頼りになると思った」「高齢化した町会にあり、高学年なら役に立つと思った」など意識の変化があった。

「防災キャンプ」を学校公開時に実施したことにより保護者・地域の方に参観いただけ、「ここまで学校でやっているんだ」等の感想をいただいた。また、給食訓練には保護者も参加したので一緒に活動できる輪が広がった。

4)実践から得られた教訓や課題と今後の改善に向けた方策や展望

『気仙沼市防災学習シート』を参考にショート防災学習を取り入れ安全教育を見直している。また、今年度は雨天により「地域の防災訓練」が中止になったので次年度、連携を模索する。

・自助 6月に気象災害から身を守る体験型学習を行う。(青少年赤十字防災教育プログラムより)

| 1年 | 急な大雨から身を守る | 4年 | 災害に備える(対策) |

| 2年 | 地震から身を守る | 5年 | 竜巻から身を守る(シェルター) |

| 3年 | 天気の変化を知り雷から身を守る | 6年 | 災害時シュミレーション |

| 5月 地震による火災 | 7月 地震 | 11月 地震 | 2月 不審者 |

| 消火器体験・煙体験 | 引渡し訓練 | 休み時間の避難 | 教室に侵入し、確保 |

| 1年 | ほしになったマル | 4年 | 母へささげる私の誕生日 |

| 2年 | かたもみたい | 5年 | 今年も実れ!たかたのゆめ |

| 3年 | りゅうの松 | 6年 | 地域を支えた石巻日日新聞or死にたくない |

事前準備 1時間 (分担・ねらい)

学校公開時に防災キャンプ実施 2時間 (6グループ 保護者参観)

1年生に伝える会準備 4時間 (話合い活動 紙芝居作り 原稿作り)(気仙沼市防災学習シート参照)

1年生に防災について伝える会 1時間

2)9月研修会の学びの中から自校の実践に活かしたこと。研修会を受けての自校の活動の変更・改善点。

昨年度まで(助成金を受ける前)の実践と今年度の実践で変わった点。助成金の活用で可能になったこと。

・「防災キャンプ」の活動内容の変更

計画では、6年生がキャンプ体験を行うだけだったが、階上小と階上中の交流授業を参観し、「広める」という視点で1年生に伝える会を追加した。計画は『気仙沼市防災学習シート』を参考にした。助成金で「紙芝居・カードゲーム・ブルーシート・大型拡声器」を購入し、活動が可能になった。

3)実践の成果

①減災(防災)教育活動・プログラムの改善の視点から

新規活動である「防災キャンプ」の成果を二つ上げる。先ず、具体的な体験ができた点である。「仮設テント設営・応急救護・要援護者のケア・初期消火」と児童が体験から学んだことが多い。次に伝えることによる深化である。体験で終わらせず伝えることでより深まったと言える。

気象災害の学習もDVD視聴中心の座学に体験が一層重視されるプログラムに改善された。

②児童生徒にとって具体的にどのような学び(変容)があり、どのような力(資質・能力・態度)を身につけたか。

気象災害学習において、簡易シェルター作り、避難持参品の選定、防災鞄の中身検討などこれまで考えなかったことを考え、家庭の現状を省みるなどの変化が見えた。

「自分の命は自分で守る」(自助)意識が深まった。例えば、2月の避難訓練の感想にも「もし本当だったらこわい。全力で逃げないとだめだ」「本当に悪い人が来たら訓練どおりにはいかない」など児童の中に自分のこととして真剣に考える変化があった。それに加え、「できることがある」から「できることをする」(共助)という意識が高まった。またそのスキルも多小は身に付いた。

③教師や保護者、地域、関係機関等(児童生徒以外)の視点から

「防災キャンプ」後の教師の感想に「子どもたちが思った以上に活動でき、頼りになると思った」「高齢化した町会にあり、高学年なら役に立つと思った」など意識の変化があった。

「防災キャンプ」を学校公開時に実施したことにより保護者・地域の方に参観いただけ、「ここまで学校でやっているんだ」等の感想をいただいた。また、給食訓練には保護者も参加したので一緒に活動できる輪が広がった。

4)実践から得られた教訓や課題と今後の改善に向けた方策や展望

『気仙沼市防災学習シート』を参考にショート防災学習を取り入れ安全教育を見直している。また、今年度は雨天により「地域の防災訓練」が中止になったので次年度、連携を模索する。

活動内容写真

気象防災学習

気象防災学習

1年生に伝える会

防災キャンプ

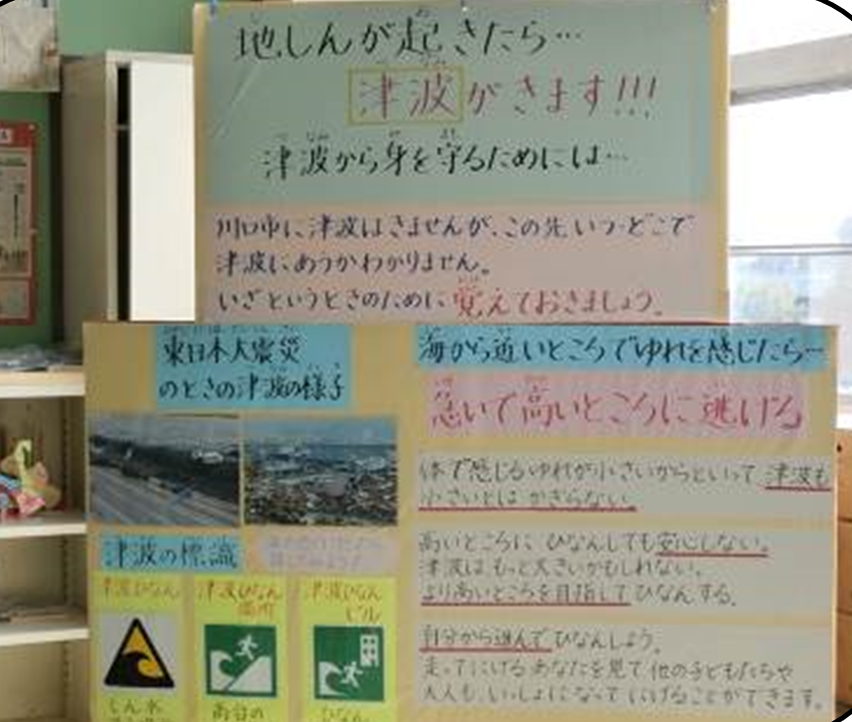

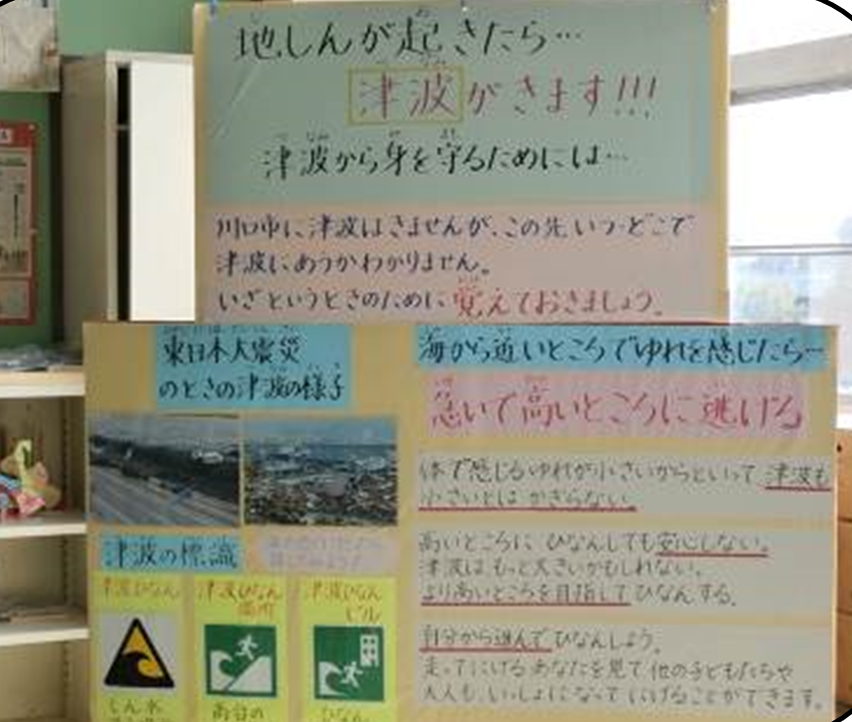

防災ルーム

気象防災学習

気象防災学習

1年生に伝える会

防災キャンプ

防災ルーム

活動において工夫した点

「防災ルーム」を設置していることにより、気象災害学習や心のバトンリレーの学習を臨場感をもって実施できる。また市の防災課の提供により「非常食アルファ米・保存用ペットボトル・保存用ビスケット」を全校児童が試食できる。