地域とともに学校発信で行う防災減災

只見中学校

活動に参加した児童生徒数/3学年 28名

活動に携わった教員数/3名

活動に参加した地域住民・保護者等の人数/7名

実践期間2022年7月15日~2023年2月21日

活動のねらい

学校主体で新たにHPを立ち上げ、平成23年の新潟福島豪雨災害及び例年問題になる豪雪災害について地域と協力し、減災に努めるための工夫や啓蒙活動を行う。生徒の意識向上もさることながら地域との連携強化と、専門家の協力を仰ぐことで、よりよい発信ができるようにする。

活動内容

1)実践内容・実践の流れ・スケジュール

2022年5月 中学生による防砂減災プロジェクト立ち上げ並びにスタッフとの打ち合わせ

7月15日 第1回 ICTプラットフォーム 学習会開催(主にPCが動く仕組みについて)

9月29日 第2回 ICTプラットフォーム 学習会開催(主にHPのデザインについて)

11月29日 第3回 ICTプラットフォーム 学習会開催(主に掲載内容の検討について)

2023年

1月17日 第4回 ICTプラットフォーム 学習会開催(主に掲載内容の検討について)

2月22日 第5回 ICTプラットフォーム 学習会開催(主にHPの内容完成確認)

2月20日 第6回 ICTプラットフォーム 学習会開催(主にHPの内容完成確認)

2)9月研修会の学びの中から自校の実践に活かしたこと。研修会を受けての自校の活動の変更・改善点。

昨年度まで(助成金を受ける前)の実践と今年度の実践で変わった点。助成金の活用で可能になったこと。

当初地域合同避難訓練を予定していたが、コロナの影響により実施できなかった。9月の研修会で地域とのかかわりが非常に大事だと感じ、何らかの形で協力していくことが必要だと強く感じた。コロナ禍でインターネットの活用がより重要度を増したため、ここに注目した。日頃から情報を発信するなどして、地域との協力体制をオンラインでもできるようにした。

3)実践の成果

①減災(防災)教育活動・プログラムの改善の視点から

コロナ禍になり各学校でもICTの環境が整えられてきた。本校も例外ではない。今までは利用する側だったが、一人一端末を持つことにより、発信が容易になった。昨年度までは校区内の小学生や地域の老人に集まってもらいそこで直接水害のことを伝えていた(語り部活動)。SNSではなく、自分たちでHPの作成から行うことで、情報モラルについての理解が深まり、行動を自戒し責任ある行動を大切にしようとする気持ちが高まった。

②児童生徒にとって具体的にどのような学び(変容)があり、どのような力(資質・能力・態度)を身につけたか。

家庭でもSNSやゲームの利用は行っているものの、そのシステムを学ぶことはまずなかった。そして、公式なものを発表していくことは、社会に対しての責任が生じるため、HPに掲載していくことの社会的影響について考えることができるようになった。また、通常の座学に比べ積極的に自分の意見を出したり、チームワークの大切さを感じるようになった。

③教師や保護者、地域、関係機関等(児童生徒以外)の視点から

今回の講師は東京から引っ越してきたICTのスペシャリストであり、ヘルプで入っているエンジニアについても最先端のプログラマーである。若い時期から本物に触れる機会があるというのはどんな分野でも大切な経験である。地域人材の活用という面では、非常に有意義だった。子どもたちの進路を考えても、視野を広げる良い機会となった。

4)実践から得られた教訓や課題と次年度以降の実践の改善に向けた方策や展望

今のところ地域の方を通じてICTを学び、町の防災について発信し情報を共有するようにした。認知度ではまだまだであるため、その広報活動やその他のコンテンツを増やしていくことでステークホルダーの獲得に力を入れたい。今年度は完成まで至らず来年度への持ち越しとなったが、プロジェクトは動き続けている。来年度についてはあらためて予算化し、事業を継続していくことが決定した。また、高校(只見高校)とも連携し、協働でホームページ作成を行っていく予定である。

2022年5月 中学生による防砂減災プロジェクト立ち上げ並びにスタッフとの打ち合わせ

7月15日 第1回 ICTプラットフォーム 学習会開催(主にPCが動く仕組みについて)

9月29日 第2回 ICTプラットフォーム 学習会開催(主にHPのデザインについて)

11月29日 第3回 ICTプラットフォーム 学習会開催(主に掲載内容の検討について)

2023年

1月17日 第4回 ICTプラットフォーム 学習会開催(主に掲載内容の検討について)

2月22日 第5回 ICTプラットフォーム 学習会開催(主にHPの内容完成確認)

2月20日 第6回 ICTプラットフォーム 学習会開催(主にHPの内容完成確認)

2)9月研修会の学びの中から自校の実践に活かしたこと。研修会を受けての自校の活動の変更・改善点。

昨年度まで(助成金を受ける前)の実践と今年度の実践で変わった点。助成金の活用で可能になったこと。

当初地域合同避難訓練を予定していたが、コロナの影響により実施できなかった。9月の研修会で地域とのかかわりが非常に大事だと感じ、何らかの形で協力していくことが必要だと強く感じた。コロナ禍でインターネットの活用がより重要度を増したため、ここに注目した。日頃から情報を発信するなどして、地域との協力体制をオンラインでもできるようにした。

3)実践の成果

①減災(防災)教育活動・プログラムの改善の視点から

コロナ禍になり各学校でもICTの環境が整えられてきた。本校も例外ではない。今までは利用する側だったが、一人一端末を持つことにより、発信が容易になった。昨年度までは校区内の小学生や地域の老人に集まってもらいそこで直接水害のことを伝えていた(語り部活動)。SNSではなく、自分たちでHPの作成から行うことで、情報モラルについての理解が深まり、行動を自戒し責任ある行動を大切にしようとする気持ちが高まった。

②児童生徒にとって具体的にどのような学び(変容)があり、どのような力(資質・能力・態度)を身につけたか。

家庭でもSNSやゲームの利用は行っているものの、そのシステムを学ぶことはまずなかった。そして、公式なものを発表していくことは、社会に対しての責任が生じるため、HPに掲載していくことの社会的影響について考えることができるようになった。また、通常の座学に比べ積極的に自分の意見を出したり、チームワークの大切さを感じるようになった。

③教師や保護者、地域、関係機関等(児童生徒以外)の視点から

今回の講師は東京から引っ越してきたICTのスペシャリストであり、ヘルプで入っているエンジニアについても最先端のプログラマーである。若い時期から本物に触れる機会があるというのはどんな分野でも大切な経験である。地域人材の活用という面では、非常に有意義だった。子どもたちの進路を考えても、視野を広げる良い機会となった。

4)実践から得られた教訓や課題と次年度以降の実践の改善に向けた方策や展望

今のところ地域の方を通じてICTを学び、町の防災について発信し情報を共有するようにした。認知度ではまだまだであるため、その広報活動やその他のコンテンツを増やしていくことでステークホルダーの獲得に力を入れたい。今年度は完成まで至らず来年度への持ち越しとなったが、プロジェクトは動き続けている。来年度についてはあらためて予算化し、事業を継続していくことが決定した。また、高校(只見高校)とも連携し、協働でホームページ作成を行っていく予定である。

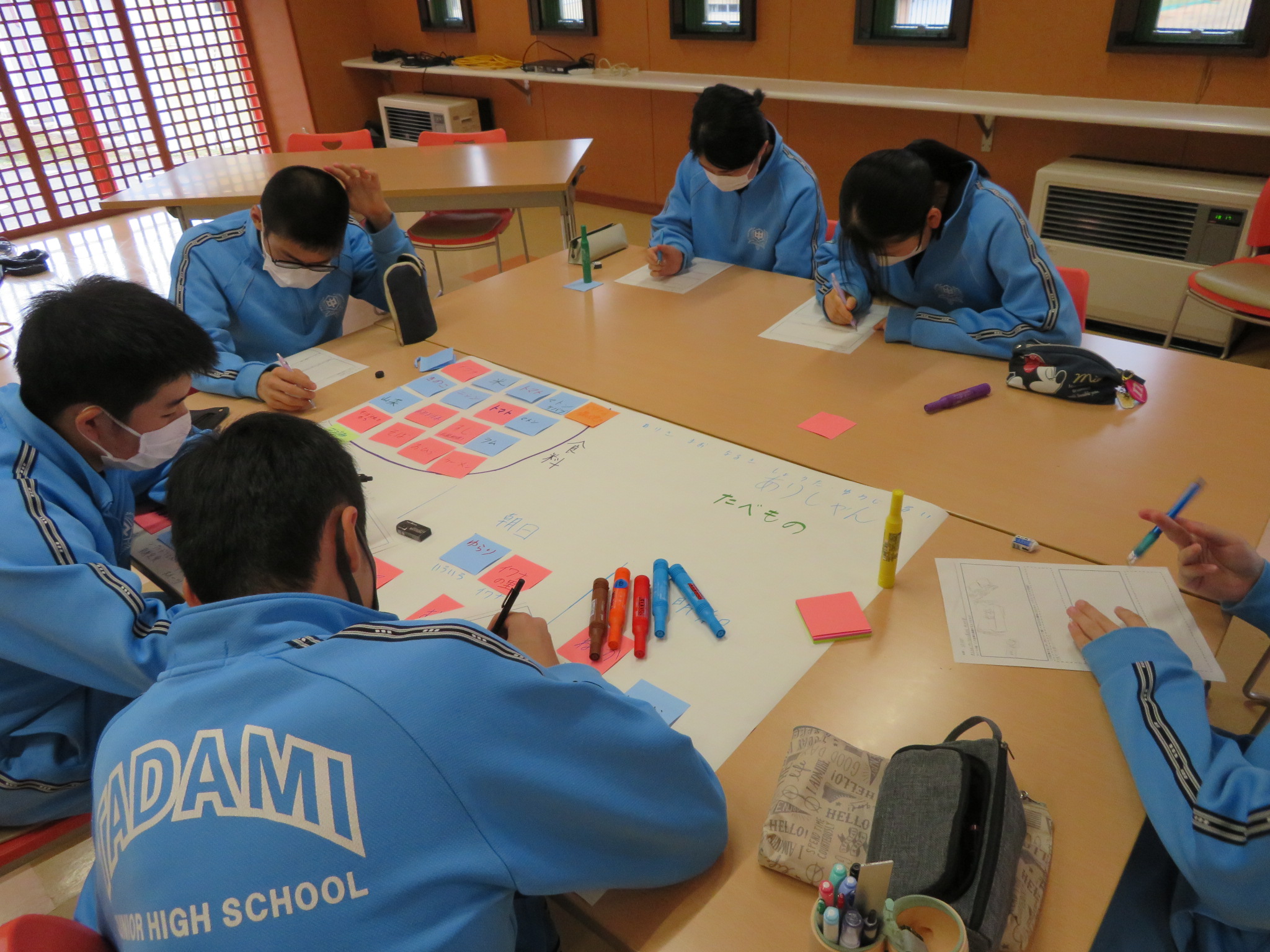

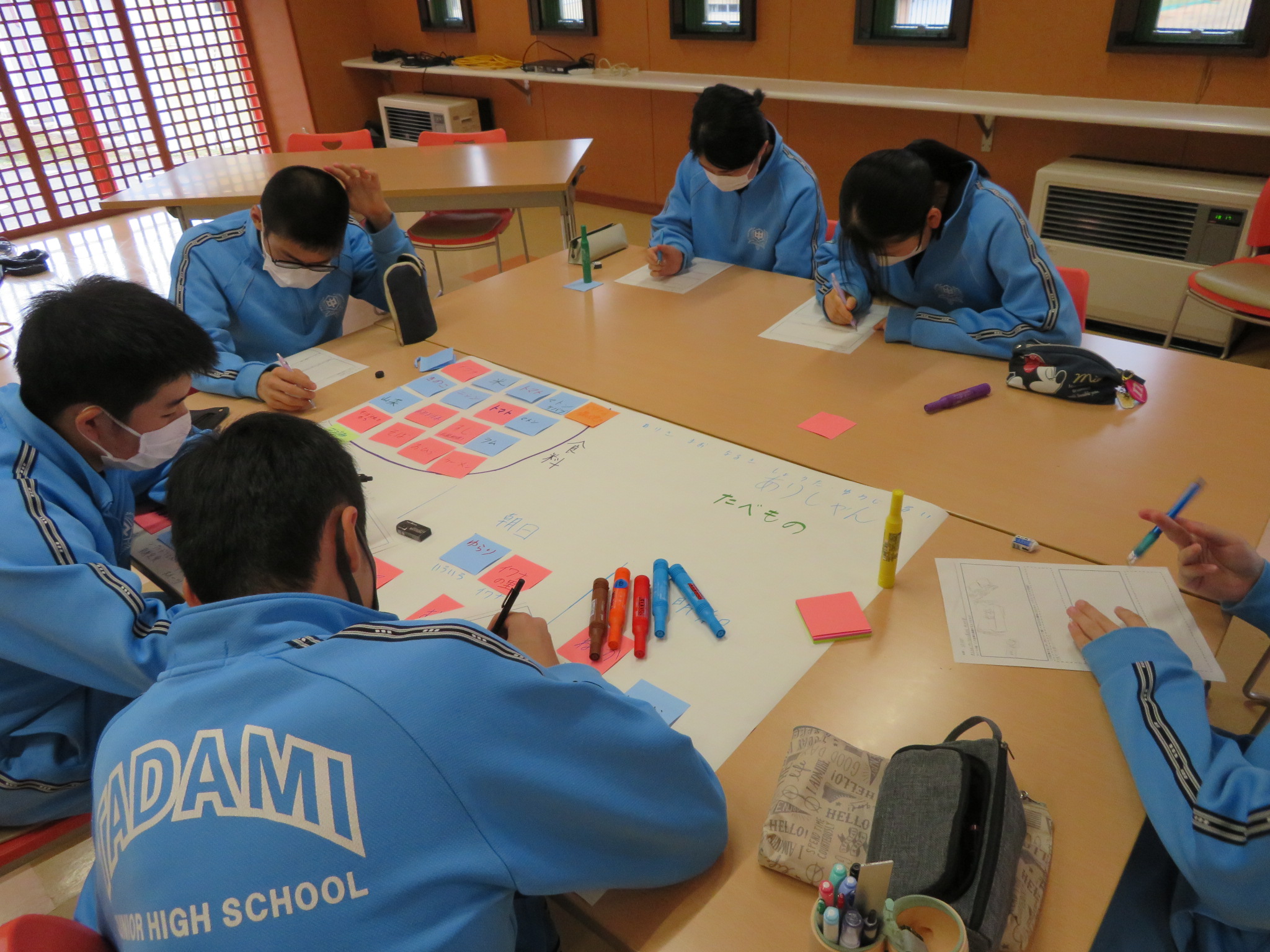

活動内容写真

活動において工夫した点

同じような経験としては、既存のSNSで発信ということもできるが、子どもたちの成長や視野を広げるという観点から考えると、今回のような回り道をしながら本質に触れさせる方が断然よかったと思う。手間はかかるが、生徒が積極的に議論できる場を与えてもらったおかげで、事象を自分事としてとらえられるようになった。