主体的に考え、行動できる子どもの育成

名古屋市立丸の内中学校

活動に参加した児童生徒数/2学年36人

活動に携わった教員数/2人

活動に参加した地域住民・保護者等の人数/75人

実践期間2019年4月19日~2020年3月3日

活動のねらい

昨今の人工知能(AI)の発達や、グローバル化の進展に伴う社会構造の変化など、私たちをとりまく環境は、これからますます複雑・多様化していくことが考えられる。このような予測困難な社会を、目の前の子どもたちがたくましく生きていくためには、直面するであろう答えのない様々な課題に対して、主体的に考え、行動することが必要であると考え、研究題目「主体的に考え、行動することができる子ども」を設定した。

活動内容

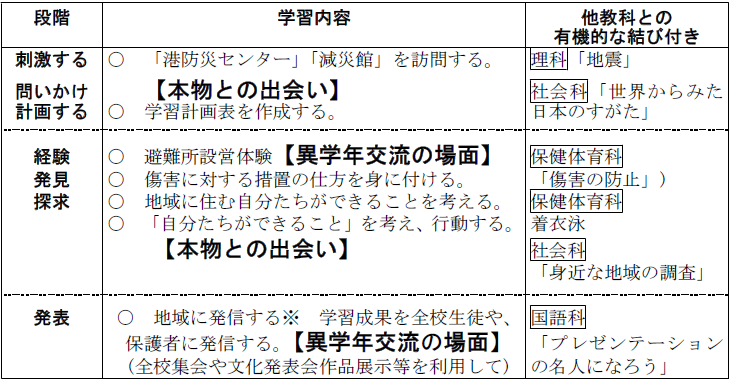

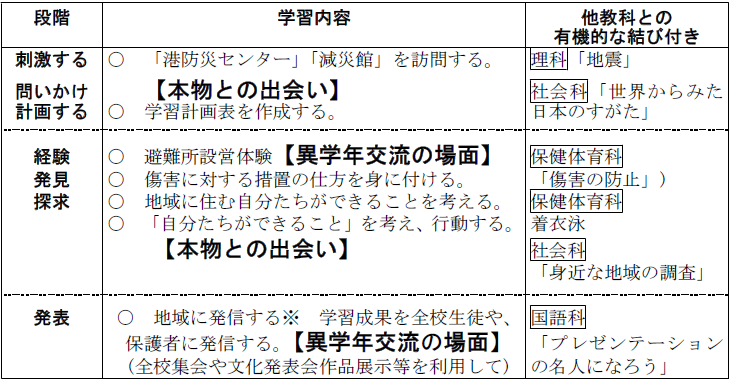

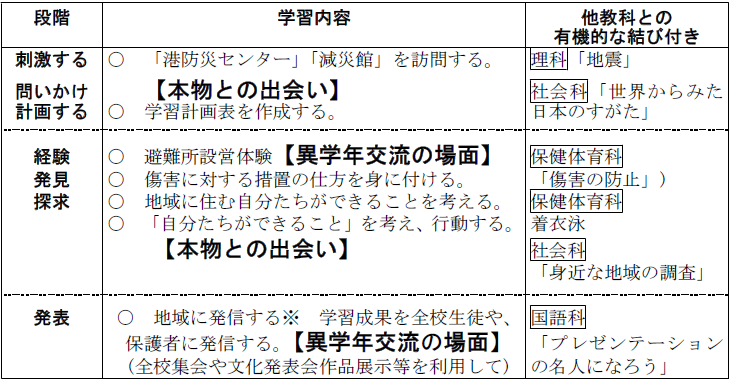

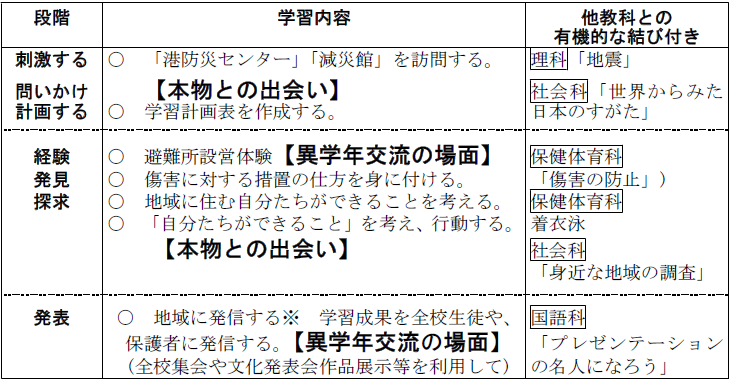

1)実践内容・実践の流れ・スケジュール

2)9月研修会の学びの中から自校の実践に活かしたこと。研修会を受けての自校の活動の変更・改善点。

昨年度まで(助成金・研修受講前)と今年度の実践で変わった点。助成金の活用で可能になったこと。

階上小学校で参観させていただいた『地域防災マップ』の作成の手順やGT(ゲストティーアー)との関わり方

3)実践の成果

①減災(防災)教育活動・プログラムの改善の視点から

気仙沼での研修を踏まえて、研修中訪れた施設で学んだこと(『階上中卒業式の答辞』や『津波によって部屋に突き刺さる自動車』)を、子どもたちに提示したことで、子どもたちは「震災の恐ろしさ」と「防災の大切さ」を理解し、震災を「自分事」として捉えることができたと考える。

②児童生徒にとって具体的にどのような学び(変容)があり、どのような力(資質・能力・態度)を身につけたか。

実践後行った実態調査で、「災害時に、中学生の自分たちができることがありますか」という問いに、実に96%の生徒が「はい」と答えた。また、「災害時において中学生が できることを記述しなさい」という問いに対しても、一年間の学びを踏まえて、具体的 な方法を複数記述する生徒がみられた。

10月に起こった台風19号の被害に対して、「自分たちにできることはなんだろう」というテーマで子どもたちが自主的に話し合い、「義援金募金活動」を行うことを決め、朝街頭に立ち、募金の協力を通行する方々に呼び掛ける姿が見られた。また、本校が交 流を続ける陸前高田市立の中学校と「もっと活発に交流したい」というある子どもの声 を受けて、「ビデオレター」を作成して送る活動も行った。この他にも実践後の子ども たちは、「自分にできることは何か」を考え、行動する姿が数多くみられるようになった。以上のような子どもの姿や言葉は、本研究で設定した「主体的に考え、行動する」 子どもの姿であると考える。

③教師や保護者、地域、関係機関等(児童生徒以外)の視点から

年度末の『学校評価アンケート』において、多くの保護者が防災学習に対して、強い関心を寄せ、協力的な態度であったことが分かった。『学区防災マップ作成』や『避難所設営体験』においては、多くの保護者が学校に来校し、ご参加いただいた。また、上記の活動を行う上で、名古屋市中区役所職員やボランティアネットワーク、区政協力委員など、多くの地域の方の快い協力をいただいた。参加された方は「来年度以降も継続してほしい」と考える方も多く、保護者や地域住民、関係機関にとっても有意義な活動になったと考えられる。

4)実践から得られた教訓や課題と次年度以降の実践の改善に向けた方策や展望

今年度の取組みで終わらせることなく、組織的・継続的に防災学習に取り組んで行く必要性を強く感じる。成果と課題を教員間で共有し、来年度以降継続的に取り組んで行く。

2)9月研修会の学びの中から自校の実践に活かしたこと。研修会を受けての自校の活動の変更・改善点。 昨年度まで(助成金・研修受講前)と今年度の実践で変わった点。助成金の活用で可能になったこと。

階上小学校で参観させていただいた『地域防災マップ』の作成の手順やGT(ゲストティーアー)との関わり方

3)実践の成果

①減災(防災)教育活動・プログラムの改善の視点から

気仙沼での研修を踏まえて、研修中訪れた施設で学んだこと(『階上中卒業式の答辞』や『津波によって部屋に突き刺さる自動車』)を、子どもたちに提示したことで、子どもたちは「震災の恐ろしさ」と「防災の大切さ」を理解し、震災を「自分事」として捉えることができたと考える。

②児童生徒にとって具体的にどのような学び(変容)があり、どのような力(資質・能力・態度)を身につけたか。

実践後行った実態調査で、「災害時に、中学生の自分たちができることがありますか」という問いに、実に96%の生徒が「はい」と答えた。また、「災害時において中学生が できることを記述しなさい」という問いに対しても、一年間の学びを踏まえて、具体的 な方法を複数記述する生徒がみられた。

10月に起こった台風19号の被害に対して、「自分たちにできることはなんだろう」というテーマで子どもたちが自主的に話し合い、「義援金募金活動」を行うことを決め、朝街頭に立ち、募金の協力を通行する方々に呼び掛ける姿が見られた。また、本校が交 流を続ける陸前高田市立の中学校と「もっと活発に交流したい」というある子どもの声 を受けて、「ビデオレター」を作成して送る活動も行った。この他にも実践後の子ども たちは、「自分にできることは何か」を考え、行動する姿が数多くみられるようになった。以上のような子どもの姿や言葉は、本研究で設定した「主体的に考え、行動する」 子どもの姿であると考える。

③教師や保護者、地域、関係機関等(児童生徒以外)の視点から

年度末の『学校評価アンケート』において、多くの保護者が防災学習に対して、強い関心を寄せ、協力的な態度であったことが分かった。『学区防災マップ作成』や『避難所設営体験』においては、多くの保護者が学校に来校し、ご参加いただいた。また、上記の活動を行う上で、名古屋市中区役所職員やボランティアネットワーク、区政協力委員など、多くの地域の方の快い協力をいただいた。参加された方は「来年度以降も継続してほしい」と考える方も多く、保護者や地域住民、関係機関にとっても有意義な活動になったと考えられる。

4)実践から得られた教訓や課題と次年度以降の実践の改善に向けた方策や展望

今年度の取組みで終わらせることなく、組織的・継続的に防災学習に取り組んで行く必要性を強く感じる。成果と課題を教員間で共有し、来年度以降継続的に取り組んで行く。

活動内容写真

活動において工夫した点

○子どもたちの関心・思考の流れを大切にした点

○保護者や地域住民、関係機関との連携を充実させた点

○『地域防災マップ』や『避難所設営体験』等の体験的な活動(学習)を充実させた点