地域と連携した防災学習の推進と教職員研修の充実

東温市立拝志小学校

活動に参加した児童生徒数/全校児童73名、内 第4学年12人

活動に携わった教員数/16人

活動に参加した地域住民・保護者等の人数/保護者・地域住民・その他(東温市消防本部、東温市役所、DCMダイキ) 50人

実践期間2024年4月8日~2025年2月28日

活動のねらい

① 第4学年総合的な学習の時間「拝志っ子防災レンジャー」での年間カリキュラムを見直すとともに、ドローンを活用したプログラミング教育を通して、防災に対する知識、理解を深め、どうすれば自分の命を守り抜けるか考え、身近な人に防災の大切さを伝えようとする態度を育成する。

② 全教員で避難訓練実施計画を見直し、事前指導、事後指導を大切にした避難訓練にすることで、防災を自分事として捉え、どのようにリスクを下げられるかを児童、教職員全員で探究する。

③ 「防災を考える日」を設定し、異学年の防災学習に関する取組を紹介し合うとともに、専門家や地域の方との意見交換を通して、小学生の自分たちにできることを考え、地域に発信する。

活動内容

1)実践内容・実践の流れ・スケジュール

実践① より効果的な地域連携、地域への発信ができるように年間カリキュラムを毎年見直し、改善している。

〈R6年度の改善点〉

・児童と保護者が共に考えられるよう、参観日に外部講師を招いた防災教室を実施した。

・学習成果を自分たちの学級だけにとどめず、集会やポスター、校報で全校や地域に発信した。

実践② 年3回の地震避難訓練の内、児童に予告しない避難訓練の実施計画を見直し、より発災時に近い想定で訓練を行えるようにした。その際、職員研修を実施し、教職員がより自分事として真剣に訓練に臨めるようにした。

12月

・研修主任が他校と避難訓練実施計画等について情報交換(階上小学校、東温市内の小・中学校)

・防災管理担当者(教頭)と研修主任で訓練内容を見直し

1月

~

2月

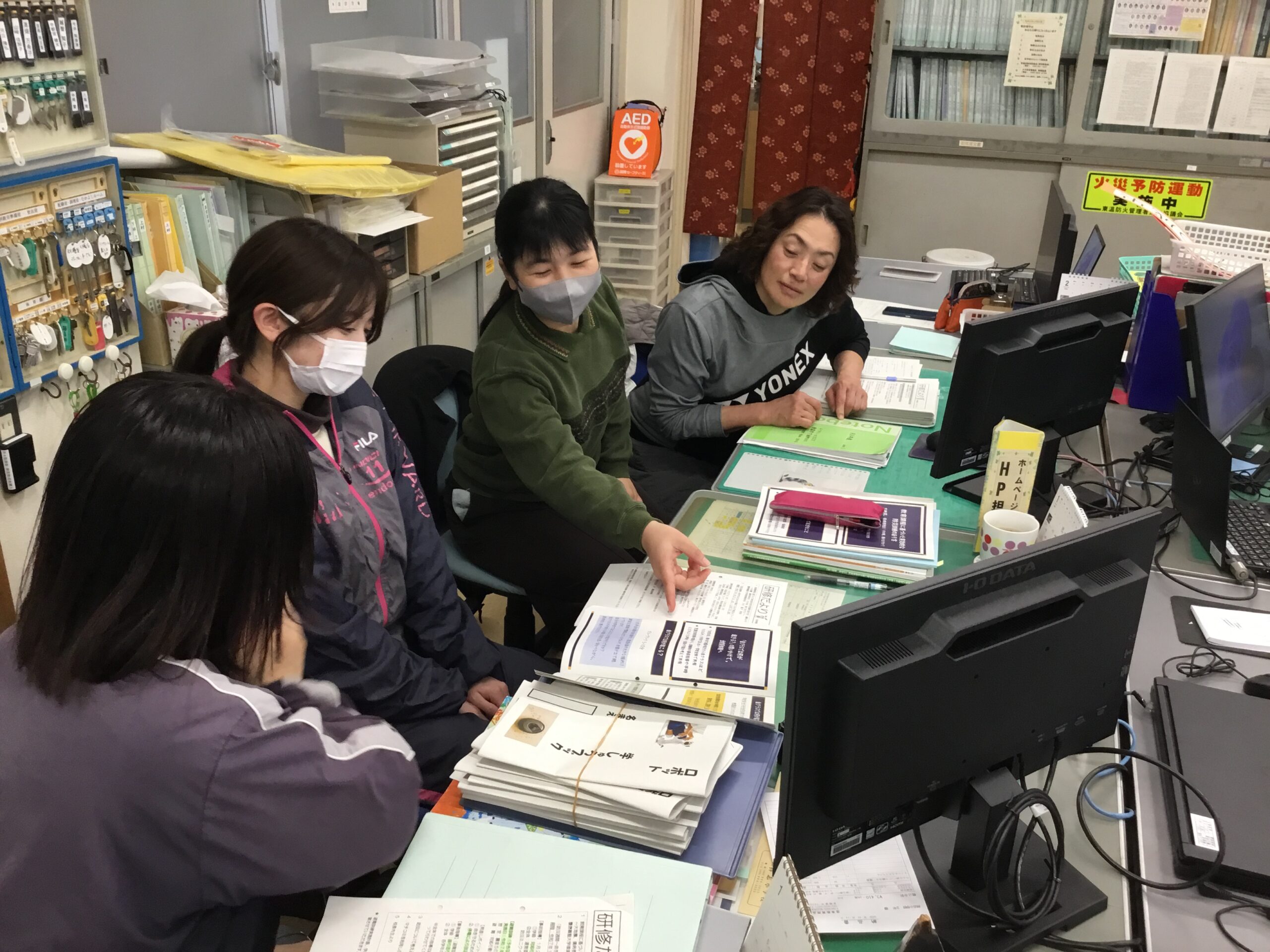

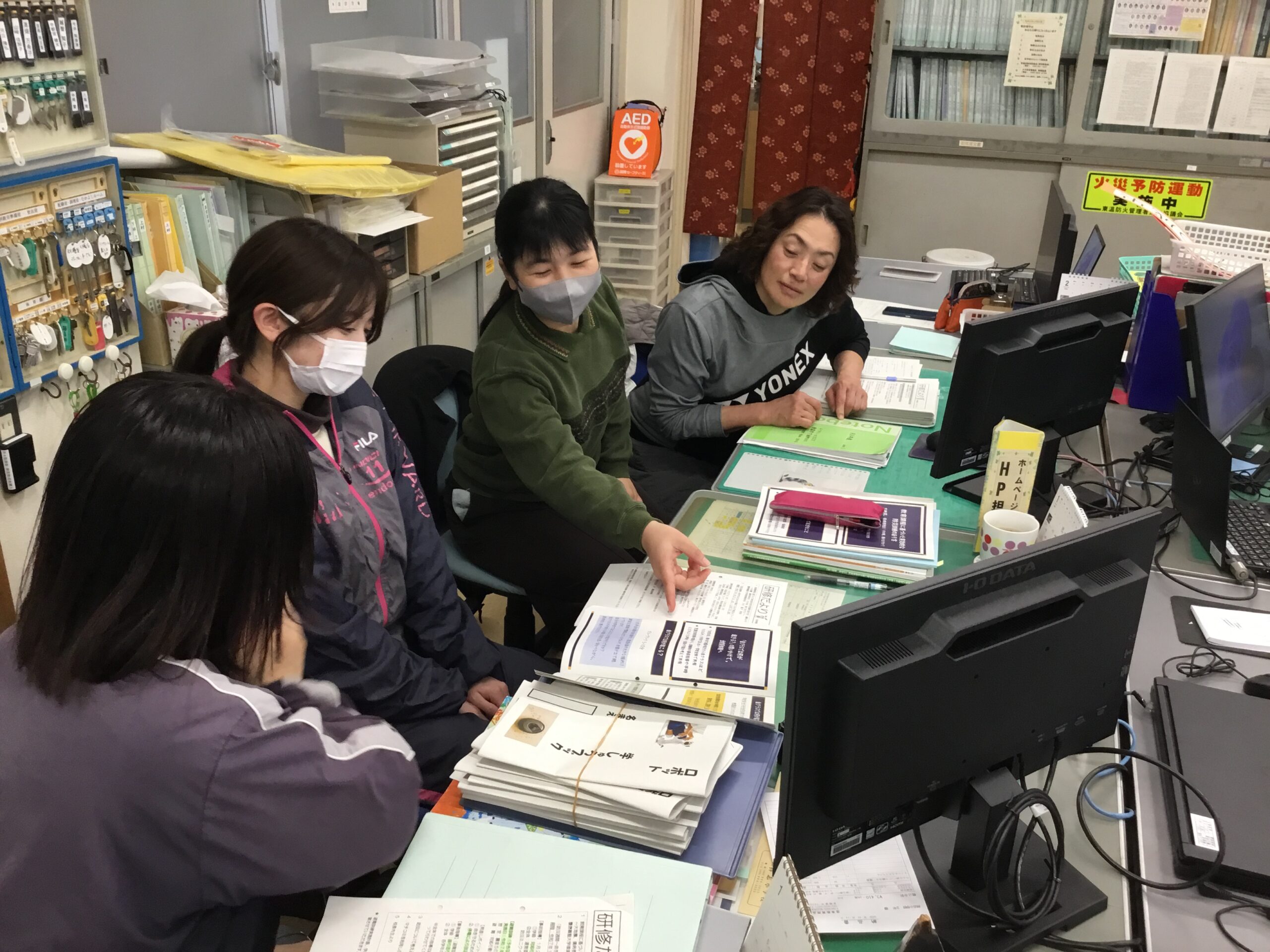

・慶應義塾大学環境情報学部の大木准教授監修の「実動訓練」を基に、教職員研修を実施。

・避難訓練の事前指導と事後指導の内容を教職員間で共通理解を図った後、防災週間(1月27日~2月7日)を設定し、全校と学級それぞれで実施。

実践③ 防災週間の取組の一つとして、異学年、地域の方(消防、市役所、自主防災組織)との意見交流をした。その後避難所運営、応急処置、救急救命講習の体験活動を地域の方とともに行った。その様子を東温市の広報に取材してもらい、東温市内全体に情報発信した。

【各学年発表テーマ】

(3年生)社会:校内の防火設備、火災時の行動

(4年生)総合:「防災レンジャー」で学んだこと

(5年生)総合:ストレスを緩和するために

(6年生)家庭:地域の一員として自分たちにできること

2)9月研修会の学びの中から自校の実践に活かしたこと。研修会を受けての自校の活動の変更・改善点。昨年度まで(助成金を受ける前)の実践と今年度の実践で変わった点。助成金の活用で可能になったこと。

〇 本校ではH31年度から第四学年の総合的な学習の時間で防災学習に取り組んできた。毎年よりよくなるよう、外部人材の活用や他教科との関連を図った年間カリキュラムに改善してきたが、持続可能かつ、より学校、地域全体に広がる防災教育になるにはどうすればよいか悩んできた。9月の研修を経て、それらの改善には教科横断的かつ学年を越えた防災教育を進めるために、教職員や地域全体で考える防災教育が重要であると強く感じた。改善の手立てとして、形骸化した避難訓練を見直し、全教員で研修を行った。「自分も共にやる」防災教育の視点を培う第一歩としたい。

〇 また、3~6年の異学年での意見交流会を実施し、そこに地域の大人にも参加してもらうことで、児童が多様な考えに触れ、より考えを深められるように工夫した。

〇 助成金では①ドローンやクロスロードゲームなど、防災学習を充実させるための教材、②発災時に必要な道具(拡声器、ライト等)を購入した。①は4年生での防災学習をより充実させるものとなる。②は避難訓練実施計画を見直すために他校と情報交換を行った際に、現段階では発災した時に命を守るための道具が十分でないということに気付いため、購入した。これらを避難訓練で使用し、訓練実施後に教職員で振り返り、さらに必要なものを今後検討していく。

3)実践の成果

①減災(防災)教育活動・プログラムの改善の視点から

実践① 以前は出前講座と調べ学習を経て、児童が学んだことを新聞やポスターなどにして発信する活動が多かったが、今年度はそれらの体験を保護者や地域の方と共に学ぶ機会を設定した。多様な立場や考えに触れることで、双方向性のある情報発信ができ、各訓練に主体的に取り組めた。

実践② 避難訓練を軸とした防災教育を考えるのは、大変有意義であることに気付いた。今までは真剣に取り組んでいるつもりでも、学校安全管理者に任せ、どこか自分事として捉え切れていない教員が多かった。しかし、他校での取組の様子を紹介したり、全教員で研修を行ったりすることで、より具体的に発災時の想定をイメージし、命をどう守るかについての共通理解を図ることができた。

実践③ 「防災を考える日」を設定することで、「防災学習は4年生でするもの」という意識を、「学年をまたいで継続的、縦断的に学習するもの」という視点を児童、教員でもつことができた。これを持続可能なものにするために、気仙沼市教育委員会が作成した「防災学習シート」を参考に、本校の防災教育マトリックス(6年間を通した防災年間指導計画)を作成中である

②児童生徒にとって具体的にどのような学び(変容)があり、どのような力(資質・能力・態度)を身につけたか。

実践① 第4学年は2学期の社会科「自然災害からくらしを守る」の学習を軸として、1学期に拝志地区の災害の歴史を学ぶところからスタートした。風水害→地震災害→他の自然災害について学ぶ学習の中で、地域の方や専門家の方の話を聞いたり、見学に行ったりする体験活動を通して、より自分事として防災学習を進めることができた。また今年度、多様な価値観に触れる機会を設定することで、単級学級の中だけでは出てこないような意見に触れ、学びを深めることができた。「拝志っ子防災レンジャー」として、自分の命や大切な人の命を守るためにどう行動すればいいか、どう備えたらいいかを他者に伝えたいという思いを高めることができた。

実践② 教職員研修を通して、教師自身が何を児童に事前指導すればよいかが明確になり、また教師個人に指導内容を任せるのではなく、指導に際しての共通の教材(動画、「写真で危険探し」、避難訓練振り返りカード)を作成したことで、全学年で発達段階に応じて防災学習に対する意識が高まった。

実践③ 2週間の防災週間では、徐々に防災意識が高まるよう、段階的に3つの企画を行った。第一弾となる防災集会では、教職員全員で、防災に関する授業を実施した。慶應大学SFC防災社会デザイン研究室の「写真で危険さがし授業スライド」や「じしんダンゴムシ体操」を活用したり、避難の際の大事なポイントの実演や防災クイズなどを行ったりした。誰か一人が授業を行うのではなく、全教職員が一人一役を担って、真剣に児童に防災の大切さを指導した。全教職員で実施したことで、教職員研修で共通理解したことを確かめながら、また教員も防災教育をより自分事として捉えながら全校に指導ができた。

第二弾では、予告なしの避難訓練を行った。休み時間の避難訓練であることや、放送機器が使えない中での訓練であること、地震でガラスなどが飛散する音などが入った緊急地震速報であることなどが、今までと違う内容であった。児童にとっては突然の訓練であったが、どの児童も「今月の歌」として歌っている「じしんダンゴムシ体操」や、防災集会での事前指導を思い出して、落ち着いて対応行動を取ることができていた。避難訓練後は全校共通の振り返りシートを利用し、事後指導を行った。また、そのワークシートを家庭に持ち帰り、防災集会や避難訓練で感じたこと、学んだことなどを保護者に伝えるように指導した。保護者からのコメントが追加されたワークシートは後日全教職員で閲覧した。担当学年以外の児童の感想を読むことで、発達段階に応じてどのような防災学習をすればよいかの参考になった。また、児童、保護者の感想を学校便りに掲載して、家庭、地域に配付し、地域の防災力が高まるよう、啓発を行った。

第三弾では、学校運営協議会、東温市消防本部、東温市役所危機管理課の方を招いて、3~6年生児童と「防災を考える日」を実施した。1時間目の前半は、児童が各学年で学んだ防災の取組を、クイズやプレゼンテーションソフトなどを利用して発表した。異学年の学びがよく分かる内容であった。後半は「拝志地区の防災力を高めるためには、どうすればいいだろう」というテーマで協議を行った。事前に児童が準備したアイデアカードを、「とても重要」「重要」「すぐにできる」「時間が掛かる」という座標軸を用いて話し合った。児童だけでなく、地域の方や防災の専門家を交えて話し合うことで、児童は自分の考えを整理しながら、テーマに沿って考えを深めることができた。2時間目は、避難所設営体験や救急救命講習を実施した。4年生以上の児童は以前体験した学習であるので、そのことを思い出しながら異学年の友達と楽しく活動し、災害時に必要な行動や自分にできることを考え、実践することができた。また、この取組を、東温市の広報に取材してもらい、SNSや広報誌で広く地域に発信した。

③教師や保護者、地域、関係機関等(児童生徒以外)の視点から

〈教師の視点〉

他校の訓練実施計画や、実動訓練の動画を視聴することで、訓練実施前に発災時の状況を想像することができた。そのことで、自分の学級ではどのようなことが起こるのかを具体的に考えることにつながり、より真剣に訓練に臨もうとする意欲が高まった。また、「防災を考える日」を設定することで、どの学習が防災学習と結びつくのかを教科横断的に考えることにつながった。

〈保護者の視点(参観日の感想から)〉

・災害への備えは大切だと分かっていても、なかなか行動に移すことが難しい。子どもと一緒に考える機会があることで、家庭でも話題にすることができ、また店でも防災グッズについて一緒に考えることができた。

・学校ではこのような防災学習をしているのかと知った。家で災害への備えについて話す機会がなかったので、これから少しずつ家族で話して備えるようにしたい。

〈地域、関係者の視点〉

・このように学校で防災について取り組んでくれていることがありがたい。消防としても協力できることを一緒に取り組んでいきたい。(消防署職員)

・普段は地域の自主防災組織の方対象に出前講座を行うことが多い。小学校のころから防災教育に触れることはとてもよいことだと思う。また、講話だけでなく、小学生と意見を交流できるのも貴重な機会だと思う。(市役所職員)

・地域の災害の歴史を小学生が学んでくれるのはうれしい。これからの地域の防災を一緒に考える機会をもてればと思う。(地域の方)

4)実践から得られた教訓や課題と次年度以降の実践の改善に向けた方策や展望

〇 担当者が変わっても持続可能な防災教育の在り方を考えていく必要がある。そのためには、授業や避難訓練の事前、事後指導で使える教材等のパッケージを作成し、それをその都度改良していくとよい。そうすることで、小学校6年間での本校独自の防災教育を実施していけると考える。

〇 地域連携、異校種間連携をさらに強めていく必要を感じる。具体的には、学校運営協議会の熟議のテーマを防災とし、そこに児童も加わって協議する。小学生の考えと大人の考えを互いに交流させることで、新たな気付きが生まれると考えられる。それを基に、参観日での避難訓練を実施するなど、様々な機関と連携した訓練を定期的に実施したい。また、本校のある東温市重信地区には小学校が4校あり、それらの児童が一つの中学校に進学する。その内の一校は来年度「東温市救命プロジェクト」の地域モデル校である。それぞれが単独で研究を進めるのではなく、各主任会等で情報を共有しながら、市全体で防災教育を推進できるよう、来年度以降連携を図っていきたい

実践① より効果的な地域連携、地域への発信ができるように年間カリキュラムを毎年見直し、改善している。

〈R6年度の改善点〉

・児童と保護者が共に考えられるよう、参観日に外部講師を招いた防災教室を実施した。

・学習成果を自分たちの学級だけにとどめず、集会やポスター、校報で全校や地域に発信した。

実践② 年3回の地震避難訓練の内、児童に予告しない避難訓練の実施計画を見直し、より発災時に近い想定で訓練を行えるようにした。その際、職員研修を実施し、教職員がより自分事として真剣に訓練に臨めるようにした。

| 12月 | ・研修主任が他校と避難訓練実施計画等について情報交換(階上小学校、東温市内の小・中学校) ・防災管理担当者(教頭)と研修主任で訓練内容を見直し |

| 1月 ~ 2月 |

・慶應義塾大学環境情報学部の大木准教授監修の「実動訓練」を基に、教職員研修を実施。 ・避難訓練の事前指導と事後指導の内容を教職員間で共通理解を図った後、防災週間(1月27日~2月7日)を設定し、全校と学級それぞれで実施。 |

|

〇 本校ではH31年度から第四学年の総合的な学習の時間で防災学習に取り組んできた。毎年よりよくなるよう、外部人材の活用や他教科との関連を図った年間カリキュラムに改善してきたが、持続可能かつ、より学校、地域全体に広がる防災教育になるにはどうすればよいか悩んできた。9月の研修を経て、それらの改善には教科横断的かつ学年を越えた防災教育を進めるために、教職員や地域全体で考える防災教育が重要であると強く感じた。改善の手立てとして、形骸化した避難訓練を見直し、全教員で研修を行った。「自分も共にやる」防災教育の視点を培う第一歩としたい。

〇 また、3~6年の異学年での意見交流会を実施し、そこに地域の大人にも参加してもらうことで、児童が多様な考えに触れ、より考えを深められるように工夫した。

〇 助成金では①ドローンやクロスロードゲームなど、防災学習を充実させるための教材、②発災時に必要な道具(拡声器、ライト等)を購入した。①は4年生での防災学習をより充実させるものとなる。②は避難訓練実施計画を見直すために他校と情報交換を行った際に、現段階では発災した時に命を守るための道具が十分でないということに気付いため、購入した。これらを避難訓練で使用し、訓練実施後に教職員で振り返り、さらに必要なものを今後検討していく。

3)実践の成果

①減災(防災)教育活動・プログラムの改善の視点から

実践① 以前は出前講座と調べ学習を経て、児童が学んだことを新聞やポスターなどにして発信する活動が多かったが、今年度はそれらの体験を保護者や地域の方と共に学ぶ機会を設定した。多様な立場や考えに触れることで、双方向性のある情報発信ができ、各訓練に主体的に取り組めた。

実践② 避難訓練を軸とした防災教育を考えるのは、大変有意義であることに気付いた。今までは真剣に取り組んでいるつもりでも、学校安全管理者に任せ、どこか自分事として捉え切れていない教員が多かった。しかし、他校での取組の様子を紹介したり、全教員で研修を行ったりすることで、より具体的に発災時の想定をイメージし、命をどう守るかについての共通理解を図ることができた。

実践③ 「防災を考える日」を設定することで、「防災学習は4年生でするもの」という意識を、「学年をまたいで継続的、縦断的に学習するもの」という視点を児童、教員でもつことができた。これを持続可能なものにするために、気仙沼市教育委員会が作成した「防災学習シート」を参考に、本校の防災教育マトリックス(6年間を通した防災年間指導計画)を作成中である

②児童生徒にとって具体的にどのような学び(変容)があり、どのような力(資質・能力・態度)を身につけたか。

実践① 第4学年は2学期の社会科「自然災害からくらしを守る」の学習を軸として、1学期に拝志地区の災害の歴史を学ぶところからスタートした。風水害→地震災害→他の自然災害について学ぶ学習の中で、地域の方や専門家の方の話を聞いたり、見学に行ったりする体験活動を通して、より自分事として防災学習を進めることができた。また今年度、多様な価値観に触れる機会を設定することで、単級学級の中だけでは出てこないような意見に触れ、学びを深めることができた。「拝志っ子防災レンジャー」として、自分の命や大切な人の命を守るためにどう行動すればいいか、どう備えたらいいかを他者に伝えたいという思いを高めることができた。

実践② 教職員研修を通して、教師自身が何を児童に事前指導すればよいかが明確になり、また教師個人に指導内容を任せるのではなく、指導に際しての共通の教材(動画、「写真で危険探し」、避難訓練振り返りカード)を作成したことで、全学年で発達段階に応じて防災学習に対する意識が高まった。

実践③ 2週間の防災週間では、徐々に防災意識が高まるよう、段階的に3つの企画を行った。第一弾となる防災集会では、教職員全員で、防災に関する授業を実施した。慶應大学SFC防災社会デザイン研究室の「写真で危険さがし授業スライド」や「じしんダンゴムシ体操」を活用したり、避難の際の大事なポイントの実演や防災クイズなどを行ったりした。誰か一人が授業を行うのではなく、全教職員が一人一役を担って、真剣に児童に防災の大切さを指導した。全教職員で実施したことで、教職員研修で共通理解したことを確かめながら、また教員も防災教育をより自分事として捉えながら全校に指導ができた。

第二弾では、予告なしの避難訓練を行った。休み時間の避難訓練であることや、放送機器が使えない中での訓練であること、地震でガラスなどが飛散する音などが入った緊急地震速報であることなどが、今までと違う内容であった。児童にとっては突然の訓練であったが、どの児童も「今月の歌」として歌っている「じしんダンゴムシ体操」や、防災集会での事前指導を思い出して、落ち着いて対応行動を取ることができていた。避難訓練後は全校共通の振り返りシートを利用し、事後指導を行った。また、そのワークシートを家庭に持ち帰り、防災集会や避難訓練で感じたこと、学んだことなどを保護者に伝えるように指導した。保護者からのコメントが追加されたワークシートは後日全教職員で閲覧した。担当学年以外の児童の感想を読むことで、発達段階に応じてどのような防災学習をすればよいかの参考になった。また、児童、保護者の感想を学校便りに掲載して、家庭、地域に配付し、地域の防災力が高まるよう、啓発を行った。

第三弾では、学校運営協議会、東温市消防本部、東温市役所危機管理課の方を招いて、3~6年生児童と「防災を考える日」を実施した。1時間目の前半は、児童が各学年で学んだ防災の取組を、クイズやプレゼンテーションソフトなどを利用して発表した。異学年の学びがよく分かる内容であった。後半は「拝志地区の防災力を高めるためには、どうすればいいだろう」というテーマで協議を行った。事前に児童が準備したアイデアカードを、「とても重要」「重要」「すぐにできる」「時間が掛かる」という座標軸を用いて話し合った。児童だけでなく、地域の方や防災の専門家を交えて話し合うことで、児童は自分の考えを整理しながら、テーマに沿って考えを深めることができた。2時間目は、避難所設営体験や救急救命講習を実施した。4年生以上の児童は以前体験した学習であるので、そのことを思い出しながら異学年の友達と楽しく活動し、災害時に必要な行動や自分にできることを考え、実践することができた。また、この取組を、東温市の広報に取材してもらい、SNSや広報誌で広く地域に発信した。

③教師や保護者、地域、関係機関等(児童生徒以外)の視点から

〈教師の視点〉

他校の訓練実施計画や、実動訓練の動画を視聴することで、訓練実施前に発災時の状況を想像することができた。そのことで、自分の学級ではどのようなことが起こるのかを具体的に考えることにつながり、より真剣に訓練に臨もうとする意欲が高まった。また、「防災を考える日」を設定することで、どの学習が防災学習と結びつくのかを教科横断的に考えることにつながった。

〈保護者の視点(参観日の感想から)〉

・災害への備えは大切だと分かっていても、なかなか行動に移すことが難しい。子どもと一緒に考える機会があることで、家庭でも話題にすることができ、また店でも防災グッズについて一緒に考えることができた。

・学校ではこのような防災学習をしているのかと知った。家で災害への備えについて話す機会がなかったので、これから少しずつ家族で話して備えるようにしたい。

〈地域、関係者の視点〉

・このように学校で防災について取り組んでくれていることがありがたい。消防としても協力できることを一緒に取り組んでいきたい。(消防署職員)

・普段は地域の自主防災組織の方対象に出前講座を行うことが多い。小学校のころから防災教育に触れることはとてもよいことだと思う。また、講話だけでなく、小学生と意見を交流できるのも貴重な機会だと思う。(市役所職員)

・地域の災害の歴史を小学生が学んでくれるのはうれしい。これからの地域の防災を一緒に考える機会をもてればと思う。(地域の方)

4)実践から得られた教訓や課題と次年度以降の実践の改善に向けた方策や展望

〇 担当者が変わっても持続可能な防災教育の在り方を考えていく必要がある。そのためには、授業や避難訓練の事前、事後指導で使える教材等のパッケージを作成し、それをその都度改良していくとよい。そうすることで、小学校6年間での本校独自の防災教育を実施していけると考える。

〇 地域連携、異校種間連携をさらに強めていく必要を感じる。具体的には、学校運営協議会の熟議のテーマを防災とし、そこに児童も加わって協議する。小学生の考えと大人の考えを互いに交流させることで、新たな気付きが生まれると考えられる。それを基に、参観日での避難訓練を実施するなど、様々な機関と連携した訓練を定期的に実施したい。また、本校のある東温市重信地区には小学校が4校あり、それらの児童が一つの中学校に進学する。その内の一校は来年度「東温市救命プロジェクト」の地域モデル校である。それぞれが単独で研究を進めるのではなく、各主任会等で情報を共有しながら、市全体で防災教育を推進できるよう、来年度以降連携を図っていきたい

活動内容写真

活動において工夫した点

〈工夫点〉

〇 防災教育に地域人材をどう活用するかを工夫した。

〇 避難訓練以外で学校全体で防災について考える機会を設定した。

〇 持続可能な防災教育を行うために、学年縦断的な防災年間計画を作

成中である。

〇 地域、専門機関と連携した活動を実施した。

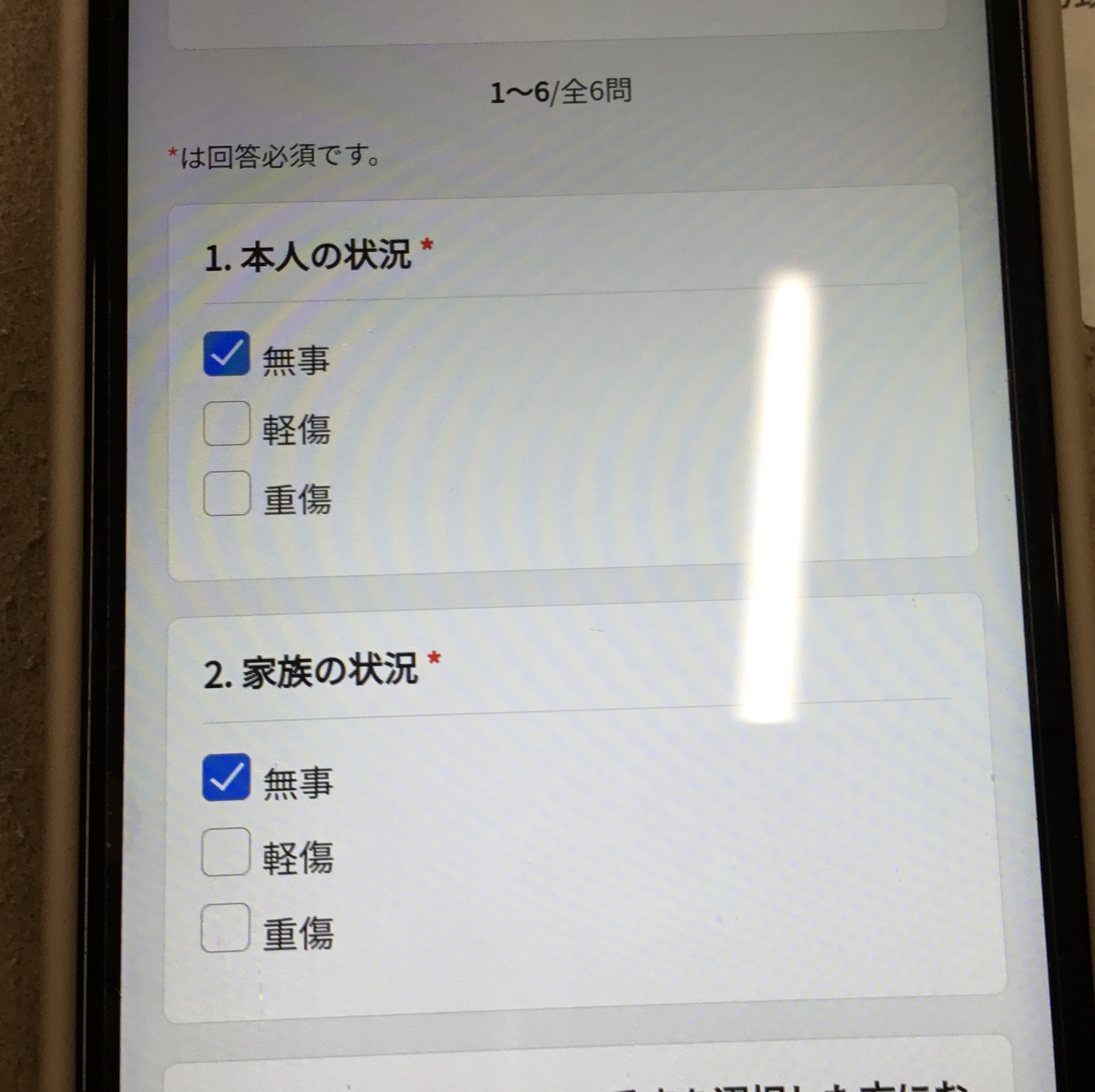

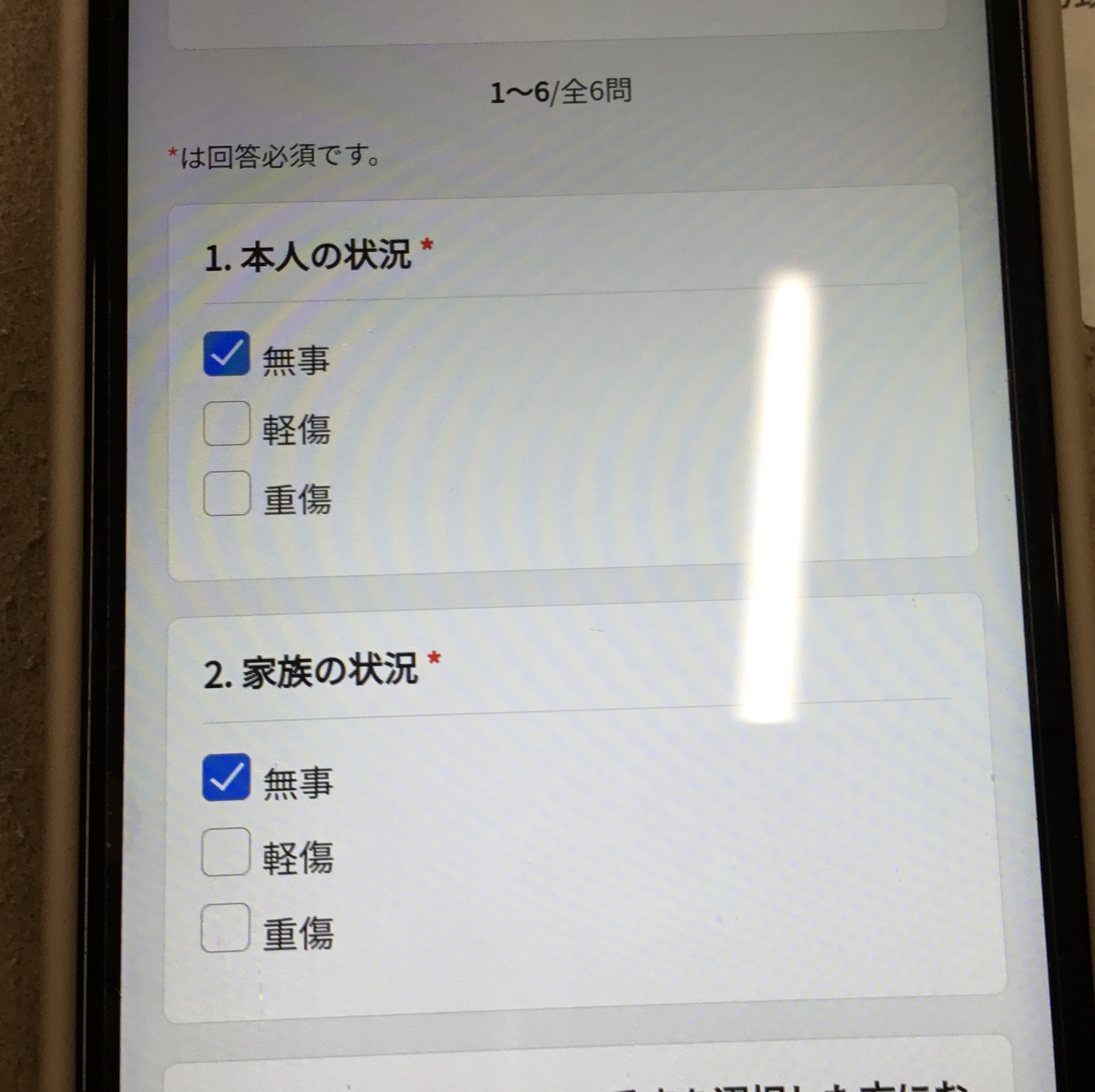

〇 来年度は防災の視点での地域連携(発災時の安否確認にメール連絡網

を活用)を実践予定。