海岸線に近く,原子力発電所の近隣にある高校においての,台風や津波被害対応

鹿児島県立串木野高等学校

活動に参加した児童生徒数/1,2,3 学年 118 人

活動に携わった教員数/25人

活動に参加した地域住民・保護者等の人数/保護者・地域住民・その他( 関係団体 ) 100人

実践期間2024年4月1日~2025年3月31日

活動のねらい

本校生徒・職員には,大地震を経験したという生徒はほぼゼロであり,逆に,台風については毎年当然のように来襲していることを経験し,慣れているという現状である。ということは,万一の大災害に対しては,「頭では理解しているが,実際の肌感覚」には乏しさがあり,切迫する危機感も決して高いとは言えず,主体的な取り組みが低調で持続発展性に欠ける,という課題を感じていた。

そこで,リアルな感覚を得てもらいたいという目的と,将来的には,主体的に取り組む自走型の防災教育を新たな文化として定着することにつなげたい,という意図で,体感することを主眼に,実践的防災訓練の企画・運営等の活動を通じて,主体的,創造的,協働的に課題発見・解決に取り組む態度や資質・能力を養うことを狙いとした。

また,台風に代表されるように,「じっと我慢する」ことだけではなく,万一の場合の,学校での避難所生活の可能性ということも考える必要があると考えたが,これまでは,そのような視点はなかった。災害の高ストレス環境を意識すること,大きな震災を意識することは,大切であると思う。

自らの命を自らで守る,というリアリティある減災教育が重要であると考え,将来にわたってWell-beingを獲得するための教育は,「他人事ではなく自分事」と意識させることが重要な課題である。

活動内容

1)実践内容・実践の流れ・スケジュール

今年度,以下のA,Bを意識しつつ,①~⑫のような活動を行った。

A.リアリティある訓練,講話

B.自分事として感じられる取り組み方

① 5/17金 防火防災避難訓練(地震,津波対応)…(全校生徒)

② 9/19木~23土 アクサユネスコ減災教育プログラム教員研修会参加(気仙沼市)…(校長)

③ 10/26土 文化祭展示(気仙沼ポスター報告,避難所生活グッズの展示)…(生徒・保護者・一般)

④ 10/30水 原子力防災講話(県危機管理防災局原子力安全対策課)…(全校生徒)

⑤ 11/29金 東日本大震災視察報告会・非常食紹介,試食…(全校生徒)

⑥ 12/2月 防火防災避難訓練(火災対応,予告なし実施)…(全校生徒)

⑦ 12/16月 鹿児島地方気象台出前講座(天気図,風水害,地震災害について)…(2年生対象)

⑧ 1/7火 津波被害に備えて,標高○mの注意看板を校内に設置

⑨ 1/15水 災害伝言板web171体験(各生徒のスマホ使用)…(1,2年生)

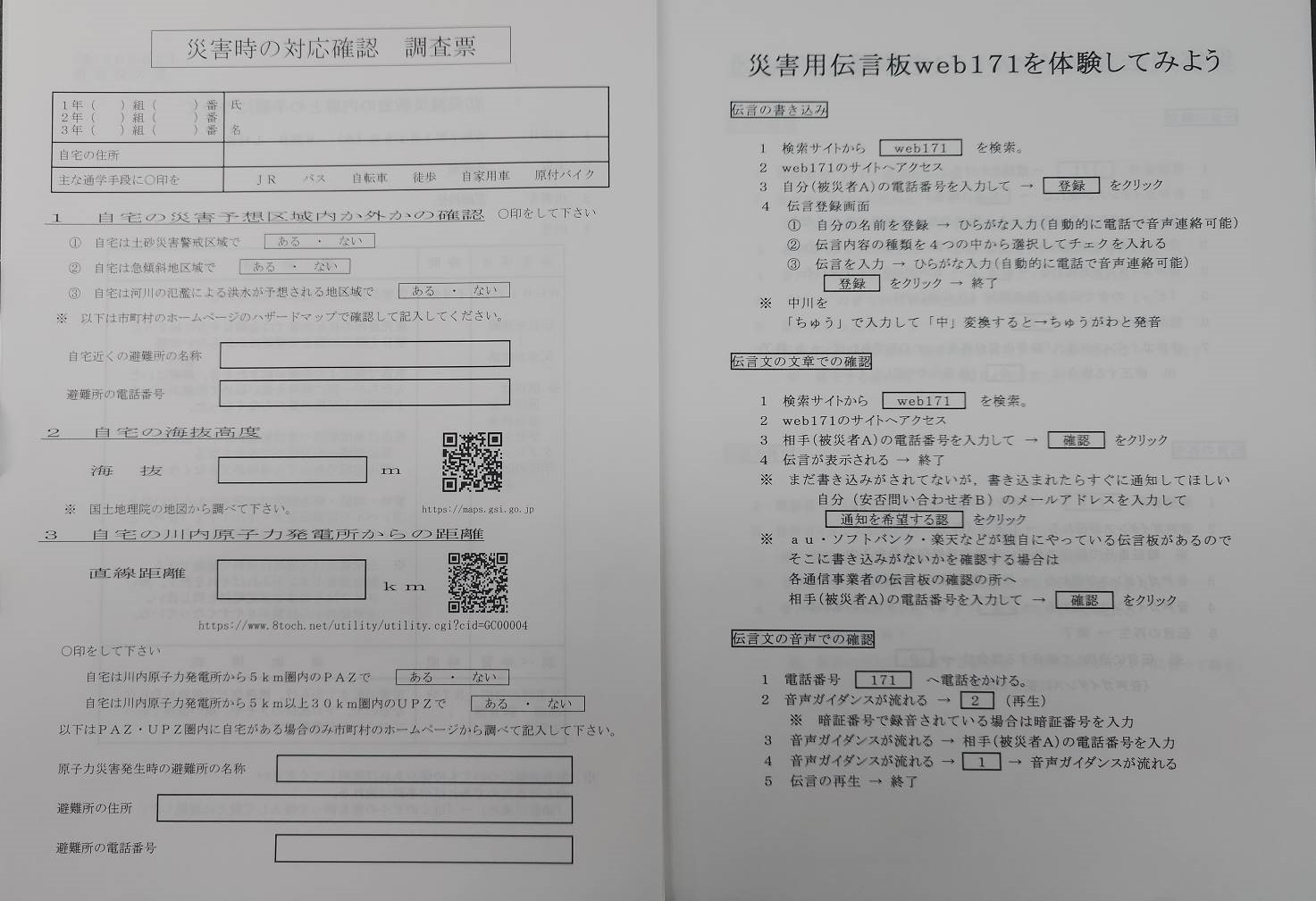

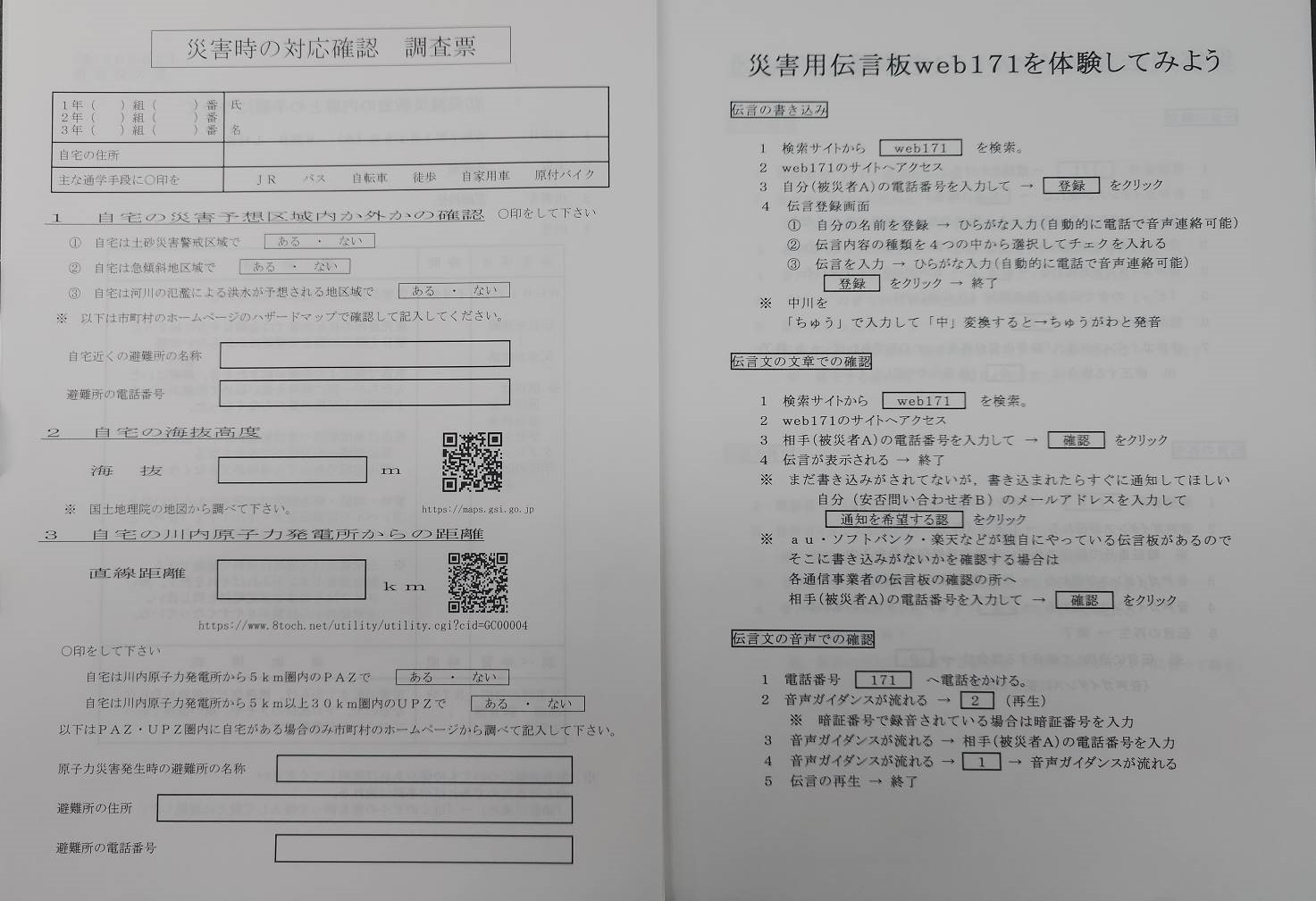

⑩ 〃 万一の災害時の対応確認調査 …(1,2年生)

⑪ 1/31水~2/1木 アクサユネスコ減災教育プログラム活動報告会,減災教育フォーラム…(校長)

⑫ 2月~来年度 総合的な探究の時間「串木野学」での,図上訓練-町を知る…(1年生グループ)

いずれも,実践的な防災訓練につながるよう,これまでの「例年通り」のものを洗い出しながら,検討,準備,反省を重ねた。例年実施していないものについての新たな取組みも出来た。文化祭において,保護者や一般住民の方々にも,市役所まちづくり防災課との連携を示すことが出来たのは,ひとつの成果であった。

2)9月研修会の学びの中から自校の実践に活かしたこと。研修会を受けての自校の活動の変更・改善点。昨年度まで(助成金を受ける前)の実践と今年度の実践で変わった点。助成金の活用で可能になったこと。

校外の各種機関(消防,市役所まちづくり防災課等)との連携が進んだ。単に,地域連携だけでなく,学校から積極的に地域“貢献”を行うことができるという視点を得ることが出来た。

以前から,標高○m看板の設置や,非常食体験,避難所としての備蓄,災害伝言板web171体験など考えてはいたが,なかなか実施することが出来なかったことが,助成金で動き始めることが出来た事業である。

・予告なし避難訓練は,戸惑いも見られたが,リアルな感覚につながった。

・標高○m看板設置は,ものづくり同好会のアイデアを生かし,生徒主体で行えた。

・非常食紹介,試食会は,市のまちづくり防災課と連携することが出来た。

・文化祭での,避難所開設展示(段ボールベッドや,簡易トイレ等)は,地域住民へ広く公開することが出来た。

・気仙沼視察報告会では,実際の写真を見せながら,学んだことを伝えることが出来た。

・気象庁出前授業では,台風などの気象災害に対して,地学的,科学的観点から学ぶことが出来た。

3)実践の成果

①減災(防災)教育活動・プログラムの改善の視点から

防火防災係が中心となり,例年のパターンを進化させつつ,実践的防災訓練の企画・運営を行った。それにより,生徒のみならず,職員の防災意識が大きく向上したということが成果である。

また,被災地の写真を見たり,実際の避難所グッズを触り,非常食を食べたりしたことで,自分事として意識されることとなったのは,非常に意味ある事であった。

このように,防災教育の実施により,防災に関する能力のみではなく,理科や家庭科の学習にも好影響を与えたという成果があった。防災教育と教科教育とは,一線を画すというイメージが強かったが,「各教科→防災」だけでなく,「防災→各教科」という流れも意識することにつながった。

また,Well-beingの視点から防災を取り扱うことで,福祉や看護に興味のある生徒などは,自身の将来的な進路と防災とをつなぎ合わせて考える態度が持てたことも成果であった。未来の自分を意識して,現在の自分の進路や行うべきことを考えるなど,生徒の進路観にも少なからずの影響があった。

②児童生徒にとって具体的にどのような学び(変容)があり、どのような力(資質・能力・態度)を身につけたか。

・「自分ごと」への意識変化

・「地域情報」の深い理解

・「行動力」の育成

・「想像力」の充実

・「協調性」の意識

以上,多くの自己有用感の高まりがあったと思われる。

また,「防災」について,多方面の視点からとらえることができ,生徒グループが,総合的な探究の時間において,地域の防災に関して調査を進めようという意思を見せており,主体的防災活動という新たな文化へ繋がりつつある。

③教師や保護者、地域、関係機関等(児童生徒以外)の視点から

教員 「新たな視点で検討し,例年通りを無くすことで,現状を振り返る機会となった」

「防災は避難について考えることが多かったが,避難後の生活について検討する機会となった」

「リアルな感覚を持たせることで,防災意識が高まった」

地域等「まちづくり防災課と連携できて,生徒さん方へ住む町の状況を知らせることが出来て非常に良かった」

「公式HPや公式インスタグラムを見て,様々な取り組みをしていることが分かった」

などの意見があり,地域連携の強化,防災意識の向上に成果があった。

4)実践から得られた教訓や課題と、次年度以降の実践の改善に向けた方策や展望

予告なしの避難訓練は,今年度初めて行ってみた。従来行っていた「事前計画どおり」ではなかったため,想定していなかった生徒の動きや,職員の指示が見られた。つまり,思っていたとおりにはならなかったわけである。しかし,このことにより,万が一の際に,どのようなことを想定しておくべきか,という気づきになったのはたいへん意味ある事であったし,今後の参考に出来る課題であった。

教員が現状を見直し,生徒も自分事として意識できたことは大きな成長であった。次年度以降は,総合的な探究の時間探究班等による,生徒自身の防災文化を発展させたい。現状では,地域内の危険個所の再点検,まちづくりにおいての防災という観点からの取組み,などを考えているところである。

生徒各自の,通学経路での危険個所の確認(マップ作製)と,学校での万一の場合に備えるデータ保管なども,取り組みを行っている高等学校を参考に,実施したいと考えている。

特に,地域との連携については,まちづくり防災課と連携を続けながら,一層,地域との連携を深化させていきたい

今年度,以下のA,Bを意識しつつ,①~⑫のような活動を行った。

A.リアリティある訓練,講話

B.自分事として感じられる取り組み方

① 5/17金 防火防災避難訓練(地震,津波対応)…(全校生徒)

② 9/19木~23土 アクサユネスコ減災教育プログラム教員研修会参加(気仙沼市)…(校長)

③ 10/26土 文化祭展示(気仙沼ポスター報告,避難所生活グッズの展示)…(生徒・保護者・一般)

④ 10/30水 原子力防災講話(県危機管理防災局原子力安全対策課)…(全校生徒)

⑤ 11/29金 東日本大震災視察報告会・非常食紹介,試食…(全校生徒)

⑥ 12/2月 防火防災避難訓練(火災対応,予告なし実施)…(全校生徒)

⑦ 12/16月 鹿児島地方気象台出前講座(天気図,風水害,地震災害について)…(2年生対象)

⑧ 1/7火 津波被害に備えて,標高○mの注意看板を校内に設置

⑨ 1/15水 災害伝言板web171体験(各生徒のスマホ使用)…(1,2年生)

⑩ 〃 万一の災害時の対応確認調査 …(1,2年生)

⑪ 1/31水~2/1木 アクサユネスコ減災教育プログラム活動報告会,減災教育フォーラム…(校長)

⑫ 2月~来年度 総合的な探究の時間「串木野学」での,図上訓練-町を知る…(1年生グループ)

いずれも,実践的な防災訓練につながるよう,これまでの「例年通り」のものを洗い出しながら,検討,準備,反省を重ねた。例年実施していないものについての新たな取組みも出来た。文化祭において,保護者や一般住民の方々にも,市役所まちづくり防災課との連携を示すことが出来たのは,ひとつの成果であった。

2)9月研修会の学びの中から自校の実践に活かしたこと。研修会を受けての自校の活動の変更・改善点。昨年度まで(助成金を受ける前)の実践と今年度の実践で変わった点。助成金の活用で可能になったこと。

校外の各種機関(消防,市役所まちづくり防災課等)との連携が進んだ。単に,地域連携だけでなく,学校から積極的に地域“貢献”を行うことができるという視点を得ることが出来た。

以前から,標高○m看板の設置や,非常食体験,避難所としての備蓄,災害伝言板web171体験など考えてはいたが,なかなか実施することが出来なかったことが,助成金で動き始めることが出来た事業である。

・予告なし避難訓練は,戸惑いも見られたが,リアルな感覚につながった。

・標高○m看板設置は,ものづくり同好会のアイデアを生かし,生徒主体で行えた。

・非常食紹介,試食会は,市のまちづくり防災課と連携することが出来た。

・文化祭での,避難所開設展示(段ボールベッドや,簡易トイレ等)は,地域住民へ広く公開することが出来た。

・気仙沼視察報告会では,実際の写真を見せながら,学んだことを伝えることが出来た。

・気象庁出前授業では,台風などの気象災害に対して,地学的,科学的観点から学ぶことが出来た。

3)実践の成果

①減災(防災)教育活動・プログラムの改善の視点から

防火防災係が中心となり,例年のパターンを進化させつつ,実践的防災訓練の企画・運営を行った。それにより,生徒のみならず,職員の防災意識が大きく向上したということが成果である。

また,被災地の写真を見たり,実際の避難所グッズを触り,非常食を食べたりしたことで,自分事として意識されることとなったのは,非常に意味ある事であった。

このように,防災教育の実施により,防災に関する能力のみではなく,理科や家庭科の学習にも好影響を与えたという成果があった。防災教育と教科教育とは,一線を画すというイメージが強かったが,「各教科→防災」だけでなく,「防災→各教科」という流れも意識することにつながった。

また,Well-beingの視点から防災を取り扱うことで,福祉や看護に興味のある生徒などは,自身の将来的な進路と防災とをつなぎ合わせて考える態度が持てたことも成果であった。未来の自分を意識して,現在の自分の進路や行うべきことを考えるなど,生徒の進路観にも少なからずの影響があった。

②児童生徒にとって具体的にどのような学び(変容)があり、どのような力(資質・能力・態度)を身につけたか。

・「自分ごと」への意識変化

・「地域情報」の深い理解

・「行動力」の育成

・「想像力」の充実

・「協調性」の意識

以上,多くの自己有用感の高まりがあったと思われる。

また,「防災」について,多方面の視点からとらえることができ,生徒グループが,総合的な探究の時間において,地域の防災に関して調査を進めようという意思を見せており,主体的防災活動という新たな文化へ繋がりつつある。

③教師や保護者、地域、関係機関等(児童生徒以外)の視点から

教員 「新たな視点で検討し,例年通りを無くすことで,現状を振り返る機会となった」

「防災は避難について考えることが多かったが,避難後の生活について検討する機会となった」

「リアルな感覚を持たせることで,防災意識が高まった」

地域等「まちづくり防災課と連携できて,生徒さん方へ住む町の状況を知らせることが出来て非常に良かった」

「公式HPや公式インスタグラムを見て,様々な取り組みをしていることが分かった」

などの意見があり,地域連携の強化,防災意識の向上に成果があった。

4)実践から得られた教訓や課題と、次年度以降の実践の改善に向けた方策や展望

予告なしの避難訓練は,今年度初めて行ってみた。従来行っていた「事前計画どおり」ではなかったため,想定していなかった生徒の動きや,職員の指示が見られた。つまり,思っていたとおりにはならなかったわけである。しかし,このことにより,万が一の際に,どのようなことを想定しておくべきか,という気づきになったのはたいへん意味ある事であったし,今後の参考に出来る課題であった。

教員が現状を見直し,生徒も自分事として意識できたことは大きな成長であった。次年度以降は,総合的な探究の時間探究班等による,生徒自身の防災文化を発展させたい。現状では,地域内の危険個所の再点検,まちづくりにおいての防災という観点からの取組み,などを考えているところである。

生徒各自の,通学経路での危険個所の確認(マップ作製)と,学校での万一の場合に備えるデータ保管なども,取り組みを行っている高等学校を参考に,実施したいと考えている。

特に,地域との連携については,まちづくり防災課と連携を続けながら,一層,地域との連携を深化させていきたい

活動内容写真

活動において工夫した点

・防災訓練などのイベントには,「例年との変更点」を加え,企画を見直すこととした。

・組織的な運営を図るため,対外的な部署との連携を意識した。

・リアルな感覚を持たせることを意識した。

・活動の成果は,公式HPや公式インスタグラムで学校外に発信することで,周知および,成果を地域社会に還元できるよう心掛けた。

・本校の実践内容が新聞社によって記事掲載される予定であり,有益な実践であると評価されている。

以上,様々な工夫により,生徒たちには自分事としての意識が芽生えることにつながった。