震災経験の生き方への活用

宮城県気仙沼高等学校

活動に参加した児童生徒数/1~3学年679人

活動に携わった教員数/65人

活動に参加した地域住民・保護者等の人数/6人

実践期間2017年4月1日~2018年3月31日

活動のねらい

気仙沼高校は,昨年度から文部科学省よりSGH(スーパーグローバルハイスクール)に指定され,「三陸海岸という豊かな自然に抱かれた宮城県“気仙沼”の地から,世界を舞台に活躍するグローバルリーダーを育成する」ことをねらいとして様々な事業に取り組んでいる。国際舞台で活躍するために必要な“コミュニケーション力”“思考力”“多様性・協働性・行動力”の3つの資質を「グローバルリテラシー」と名付け,海を素材とした「協働型学習プログラム」と「東日本大震災復興プログラム」を中心にグローバルリテラシーの育成を目指している。防災に関する学習は,東日本大震災復興プログラムで主に展開している。本校の防災学習のねらいとしては、◎「命を守る行動ができる人」を育てる。◎発災時行動力に資する「自律的思考力」を涵養する。◎協働による防災チームの育成を目指す。

◎将来にわたって集団や社会に主体的に参画する意欲を養う。

活動内容

1)実践内容・実践の流れ・スケジュール

主な取組1【防災講話】6月21日(水),本校と気仙沼西高校の1年生(280名)を対象にケーススタディと講話を実施した。第1部では「そのとき,どうする?」と題して,山間のコテージに2泊3日の宿泊研修に出かけたときに大雨に見舞われる場面を想定し,“避難に必要な持ち物の相談”や“天候の変化に伴う避難場所の選択”など天候状況を把握しながらチームで合意形成を図りながら適切な行動することを学んだ。第2部では,ケーススタディの振り返りを交えた「本校の防災学習のねらい」についての講話を実施した。

主な取組2【防災訓練(春・秋の2回)】

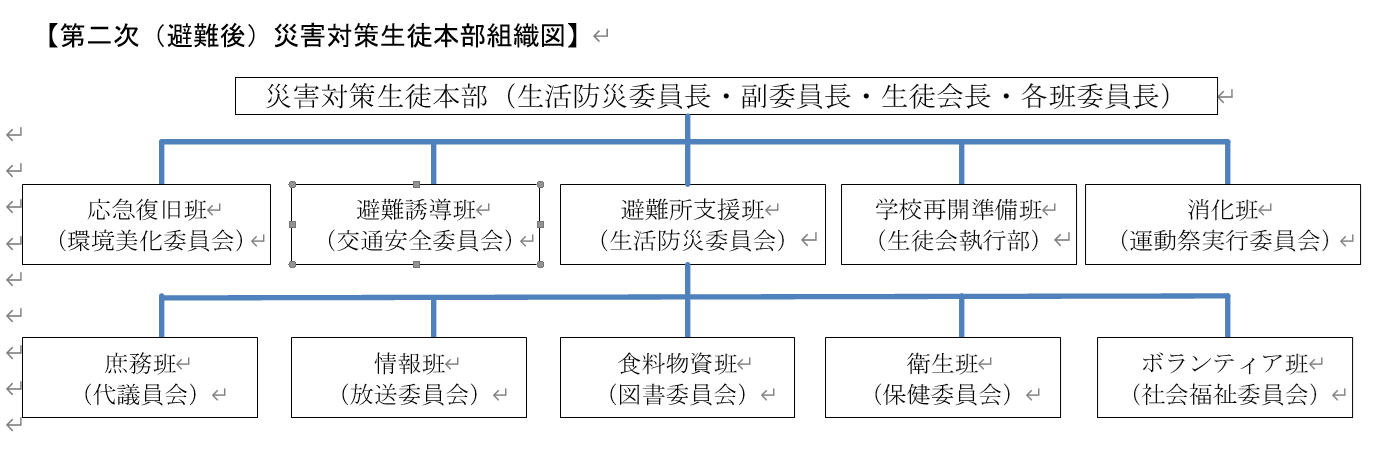

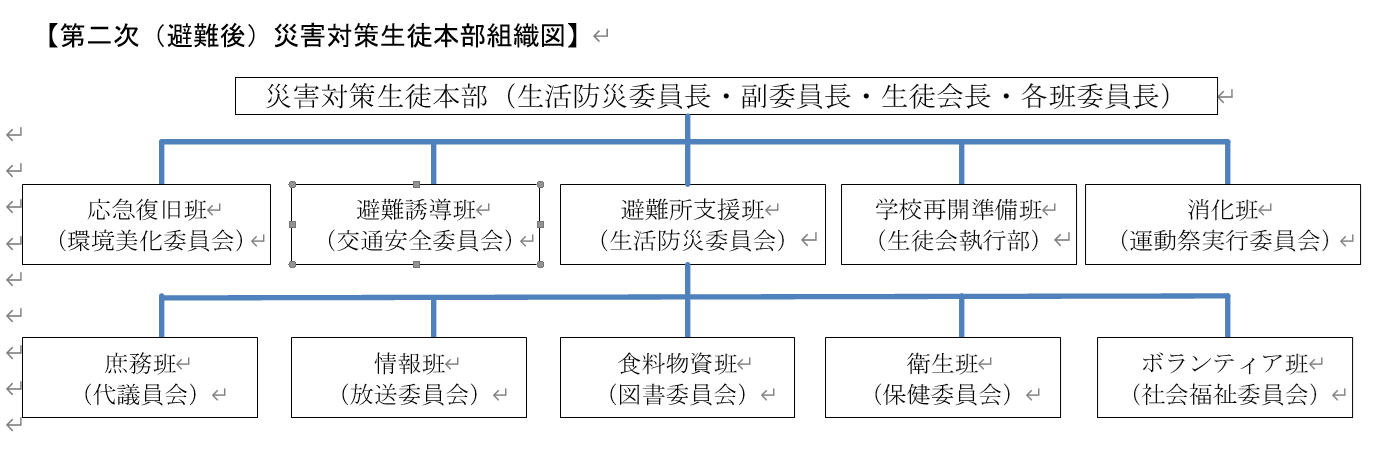

防災訓練は生徒会の生活防災委員会が中心となり,年2回実施している。生活防災委員は事前研修を受け,LHRの時間に実施するケーススタディのコーディネーターを務めたり,避難訓練実施計画の作成にも参画している。今年度,11月に実施した秋季避難訓練では初めて委員会ごとに役割を分担し,組織的対応訓練(避難所設営訓練)を実施した。

2)9月研修会の学びの中から自校の実践に活かしたこと。研修会を受けての自校の活動の変更・改善点。

昨年度まで(助成金を受ける前)の実践と今年度の実践で変わった点。助成金の活用で可能になったこと。

以下の三点を踏まえて実践する。

①教育は、災害発生時に自助として、共助として活かされものであるべき。

②実際をいかに想定し、防災の構え、備えをしておくか。

③生徒にとっては、想定にとらわれない、自助のための判断力、共助のための対応力と協働する態度が重要となる。

3)実践の成果

①減災(防災)教育活動・プログラムの改善の視点から

〇災害に対する組織的対応の強化 〇災害発生時の実際の想定に対する備えの強化

②児童生徒にとって具体的にどのような学び(変容)があり、どのような力(資質・能力・態度)を身につけたか。

〇自助のための判断力の向上 〇共助のための対応力の向上 〇他者と協働する態度

③教師や保護者、地域、関係機関等(児童生徒以外)の視点から

〇校内防災体制の確立 〇教師と生徒の協働による学校としての組織的対応力の強化

4)実践から得られた教訓や課題と今後の改善に向けた方策や展望

〇地域理解(学校周辺、生徒居住地域、通学経路、通学手段)〇地域連携(自治体、関係機関、小中)

〇カリキュラムベースでの実践の推進(教育課題の明確化にし、教科横断的に継続的に取り組む)

〇防災教育を意欲的に推進する校内人材の育成

5)その他

〇助成金の活用

防災ハンドブックの作成・・・万が一の災害への備えと、災害が起きたときの対処方法

内容 ①学校周辺の防災マップ ②我が家の防災メモ ③災害時に役立つスマートフォンの使い方

④非常持ち出し袋 ⑤避難方法 *④⑤は、生徒の課題研究の成果

主な取組1【防災講話】6月21日(水),本校と気仙沼西高校の1年生(280名)を対象にケーススタディと講話を実施した。第1部では「そのとき,どうする?」と題して,山間のコテージに2泊3日の宿泊研修に出かけたときに大雨に見舞われる場面を想定し,“避難に必要な持ち物の相談”や“天候の変化に伴う避難場所の選択”など天候状況を把握しながらチームで合意形成を図りながら適切な行動することを学んだ。第2部では,ケーススタディの振り返りを交えた「本校の防災学習のねらい」についての講話を実施した。

主な取組2【防災訓練(春・秋の2回)】

防災訓練は生徒会の生活防災委員会が中心となり,年2回実施している。生活防災委員は事前研修を受け,LHRの時間に実施するケーススタディのコーディネーターを務めたり,避難訓練実施計画の作成にも参画している。今年度,11月に実施した秋季避難訓練では初めて委員会ごとに役割を分担し,組織的対応訓練(避難所設営訓練)を実施した。

2)9月研修会の学びの中から自校の実践に活かしたこと。研修会を受けての自校の活動の変更・改善点。 昨年度まで(助成金を受ける前)の実践と今年度の実践で変わった点。助成金の活用で可能になったこと。

以下の三点を踏まえて実践する。

①教育は、災害発生時に自助として、共助として活かされものであるべき。

②実際をいかに想定し、防災の構え、備えをしておくか。

③生徒にとっては、想定にとらわれない、自助のための判断力、共助のための対応力と協働する態度が重要となる。

3)実践の成果

①減災(防災)教育活動・プログラムの改善の視点から

〇災害に対する組織的対応の強化 〇災害発生時の実際の想定に対する備えの強化

②児童生徒にとって具体的にどのような学び(変容)があり、どのような力(資質・能力・態度)を身につけたか。

〇自助のための判断力の向上 〇共助のための対応力の向上 〇他者と協働する態度

③教師や保護者、地域、関係機関等(児童生徒以外)の視点から

〇校内防災体制の確立 〇教師と生徒の協働による学校としての組織的対応力の強化

4)実践から得られた教訓や課題と今後の改善に向けた方策や展望

〇地域理解(学校周辺、生徒居住地域、通学経路、通学手段)〇地域連携(自治体、関係機関、小中)

〇カリキュラムベースでの実践の推進(教育課題の明確化にし、教科横断的に継続的に取り組む)

〇防災教育を意欲的に推進する校内人材の育成

5)その他

〇助成金の活用

防災ハンドブックの作成・・・万が一の災害への備えと、災害が起きたときの対処方法

内容 ①学校周辺の防災マップ ②我が家の防災メモ ③災害時に役立つスマートフォンの使い方

④非常持ち出し袋 ⑤避難方法 *④⑤は、生徒の課題研究の成果

活動内容写真

活動において工夫した点

自律的思考力の涵養