盛岡ユネスコ協会 会長 工藤 昌雄

また、「絵で伝えよう!わたしの町のたからもの」絵画展では、皆さんのご協力のもと、創立75周年を記念して絵の募集を矢巾町や紫波町の小中学校まで広げましたが、盛岡市以外からの応募も含めて737点の応募があり、今後のユネスコ活動の敷衍と活性化につながる新たな取り組みとなったと思っております。

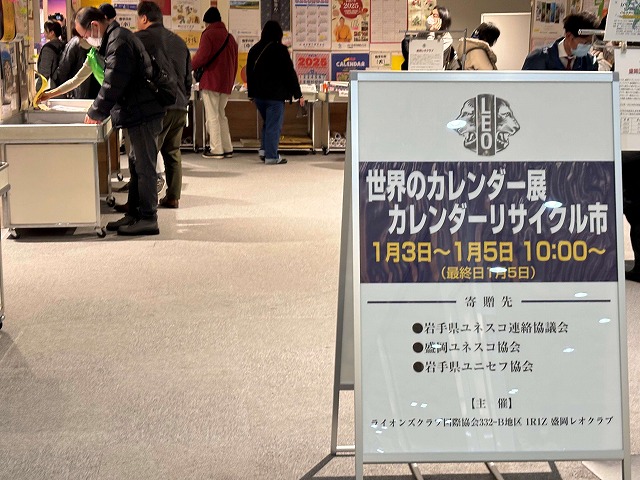

SDGsユネスコバザーでは、あいにくの雨天となりましたが、会員の皆さんと関係各位の多大なご協力で例年と同様の成果を上げることができましたし、世界のカレンダー展・カレンダーリサイクル市でも、カレンダーを作る企業や商店等が激減する中、会員の皆さんのご協力で昨年以上の2,450点を集めることができ、レオクラブやライオンズクラブの皆様との連携のもとに本年度も成功裡に終えることができました。会員の皆さんには感謝の言葉もありません。

さらに、元日に起き、甚大な被害を生じた能登半島地震についても、会員の皆さんをはじめ日詰小学校の児童の皆さん等から心のこもった大変温かい義援金をたくさんお寄せいただきました。書き損じハガキや使用済み切手の回収へのご協力と合わせまして心から厚く御礼申し上げます。

さて、新年度に向けて会員の皆さんへ提案が一つあります。私達盛岡ユネスコ協会では、今まで世界の軍事侵攻や平和を破壊する行為、貧困や飢餓、教育、環境、気候変動などの問題への対応を中心に行ってきましたが、同時に国内でも「相対的貧困」が喫緊の非常に重要な問題になってきています。

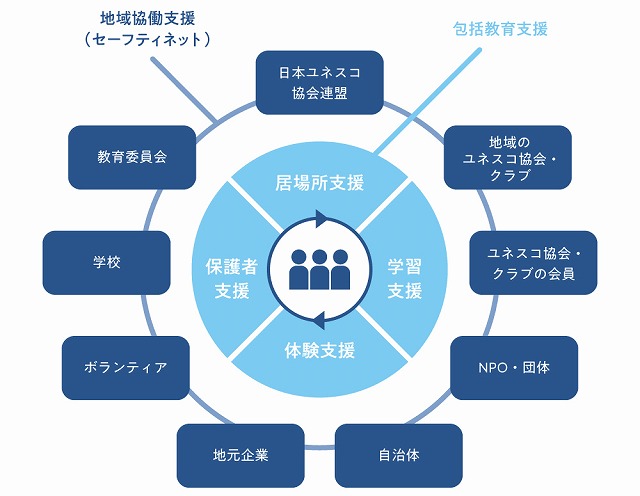

そこで、今後はU-Smile(みんなでつなぐ子ども応援プログラム)への対応を併せて行っていきたいと思います。現在、日本でもお腹いっぱい食べることができないとか勉強したくても勉強する場所がないなど普通の生活ができない「相対的貧困」の子どもが9人に1人いる状況ですので、盛岡ユネスコ協会としても日ユ協連とともにU-Smile(みんなでつなぐ子ども応援プログラム)を実施し、すべての子どもたちが夢や希望をいだき、将来の可能性を切り開いていくことができるようにしていきたいと思っています。

会員の皆さんには、新年度も今まで同様「Peace for Tomorrow」の合い言葉のもとに戦争のない世界の平和の実現に向けた活動やSDGsを達成する活動等を行うとともに、将来ある子どもたちを「誰一人取り残さない」「よりよい社会をつくる」活動の推進にご協力いただきたいと思います。

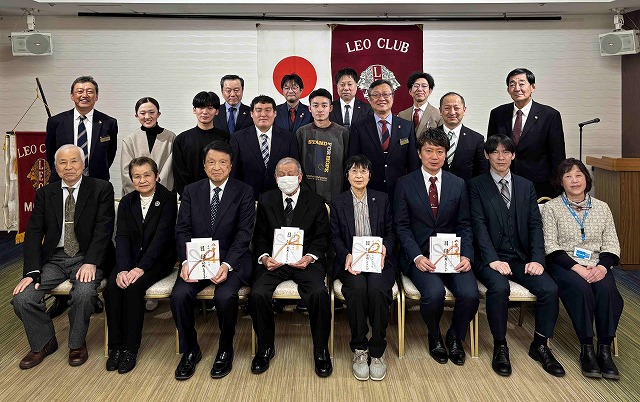

2月16日サンセール盛岡に於いて益金贈呈式が行われ、総収益673,400円を3団体(県ユネスコ連絡協議会・岩手県ユニセフ協会・盛岡ユネスコ協会)にそれぞれ23万円ずつ贈呈されました。工藤会長はいただいた益金は日本ユネスコ協会連盟が行っている相対的貧困な子供たちを支援する活動U-Smileに協力し、活動していきたいとあいさつされました。

(日本ユネスコ協会連盟HPより)

この事業について日本ユネスコ協会連盟より、東北ブロックでは取り組まれていないことから、盛ユ工藤会長に相談があり、12月3日、日ユから来盛されたのを機会に、盛ユでは盛岡市教育委員会、盛岡市こども未来部青少年課に声掛けし、説明を受けました。子ども食堂を中心に検討してみてはどうかということになり、それを受けて理事を中心に1月31日に日ユから説明を受けました。

盛ユでは今までネパールを中心に海外の識字教育に支援をしておりましたが、国内での子どもの貧困に向き合い、支援していくことが必要ではないかということで、第1歩として2025年度に向けて研修会等を開催していこうということになりました。日ユでは会員の皆様にも広く知っていただきたいとのことでしたのでその際にはぜひご参加ください。

株式会社 わしの尾 代表取締役社長 工藤 朋

昨年「伝統的酒造り(日本の伝統的なこうじ菌を使った酒造り技術)」がユネスコ無形文化遺産に登録されました。この技術は杜氏や蔵人たちが、各地の米や気候に合わせてこうじ菌を使いこなす術を「経験的に」築き上げてきたものです。

こうじは、日本酒以外にも焼酎、醤油、味噌といった私たちの食卓に欠かせない食品を作るのに用いられています。同じこうじといっても、作るものによってそれぞれ求められる性質は異なっています。例えば、日本酒では米のたんぱく質をアミノ酸へと分解するプロテアーゼが少なく、酵母のアルコール発酵のためにでんぷん質をグルコースに変えるアミラーゼが多いこうじが求められますが、味噌では逆に大豆のたんぱく質を分解できるようプロテアーゼが多いこうじが求められます。これらの性質の異なるこうじを、今はこうじ菌の菌種を変えていますが、昔はこうじを作るときの温度を経験的に変えることで作り分けていたようです。

経験的にというのは、今ではこうじの酵素力価(酵素の強さ)を分析する方法がありますが、その手段がない時代におそらく多くの失敗を重ねる中でもっともよい方法を見つけてきたのです。今でも、酒造りをする中で、毎年の気候の違いが原因で原料米の性質が異なり、そのために理屈の上ではうまくいくはずのところがそうならないことがあります。この時に何故うまくいかなかったかを考えることが、自分たちの酒造りについての知識や技術をより深めます。

失敗の中からより良い方法を拾い上げて積み重ねてきた結果が今の酒造りの技術です。そしてこれからも私たちは失敗から学び、より優れた技術を目指して研鑽を重ねていき、ユネスコの文化遺産に登録されたことに誇りをもって酒造りを行っていきます。

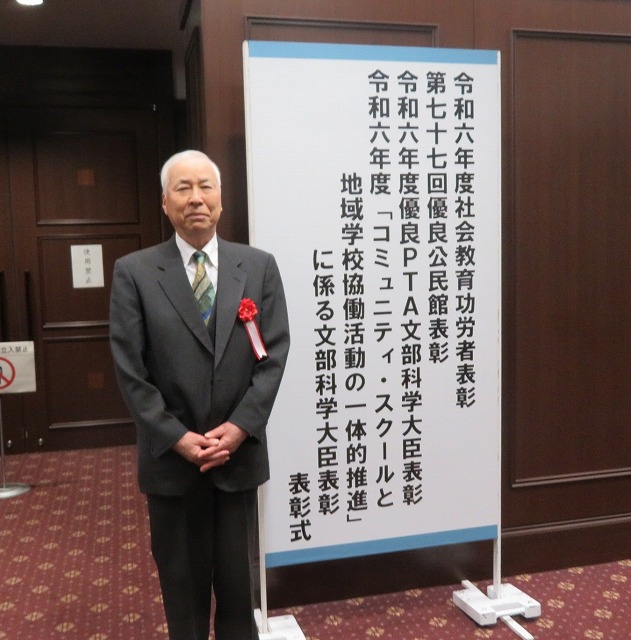

岩手県からはおひとり選出され、長年事務局としての調整や事業の企画運営に携わってこられたからの表彰で,主要活動のユネスコ関係者は佐々木様おひとりとのことです。

ますますのご活躍を祈念しております。

普段の何気ない食事が、自身の身体だけではなく心も育んでくれる。出来上がった料理を食べて味わうだけではなく、地元の食材や食文化、そして日々目まぐるしく変わる食の流行も時には取り入れながら、通って下さる方の食卓がより豊かに笑顔溢れるものとなるよう心がけています。

また、盛岡ユネスコ協会の団体会員として、地域の活動にも関わらせていただいており、協会主催のバザーでは手作りパンの提供で協力しています。これからも、料理を通じて学びを深め、人と人がつながる場を大切にしていきたいと思います。

そして現在、「書道」(対象:筆、墨、硯、紙等の用具用材を用いて、漢字、仮名、漢字仮名交じりの書、または篆刻として、伝統的な筆遣いや技法の下に、手書きする文字表現の行為)が登録に向けて、新規提案されている案件です。

協力校 城北小学校・北松園小学校・渋民中学校

はがき 266枚(10,140円相当の切手に交換)

回収箱とユネスコ会員

はがき 862枚(切手の協力と合わせ45,730円相当の切手)

学校の対応も困難な中ご協力いただいた学校関係者方々に感謝を申し上げます。

日専連様からも3月18日にご協力いただけるとお聞きしています。

はがきの値上げや年賀状じまいにより、書き損じはがき回収が減少しており、活動方法など検討の必要があります。

盛ユ会員の皆様には世界寺子屋運動の活動支援のため、引き続きのご協力を期待しています。

以降の集計結果は、総会資料でお知らせします。

はがき委員会 委員長 米内 眞知子

グリーンスローモビリティ「モビタ」

時速20km未満でゆっくり走る、環境にやさしい小型の電気自動車

(写真:陸前高田市HPより)